医療現場のIT化が進む中、「クラウド型電子カルテ」を導入するクリニックや病院が増えています。

オンプレミス型と異なり、自前のサーバー不要で低コストかつ柔軟な運用ができる点が注目されていますが、一方で通信障害時のリスクやカスタマイズ性の低さなど、導入前に知っておくべきポイントも存在します。

この記事では、クラウド型電子カルテの基本的な仕組みやメリット・デメリット、費用感、導入時に気をつけるべき点まで、医療機関向けにわかりやすく整理しました。

これから電子カルテを見直そうとしている院長・事務長の方は、ぜひ参考にしてください。

クラウド型電子カルテとは

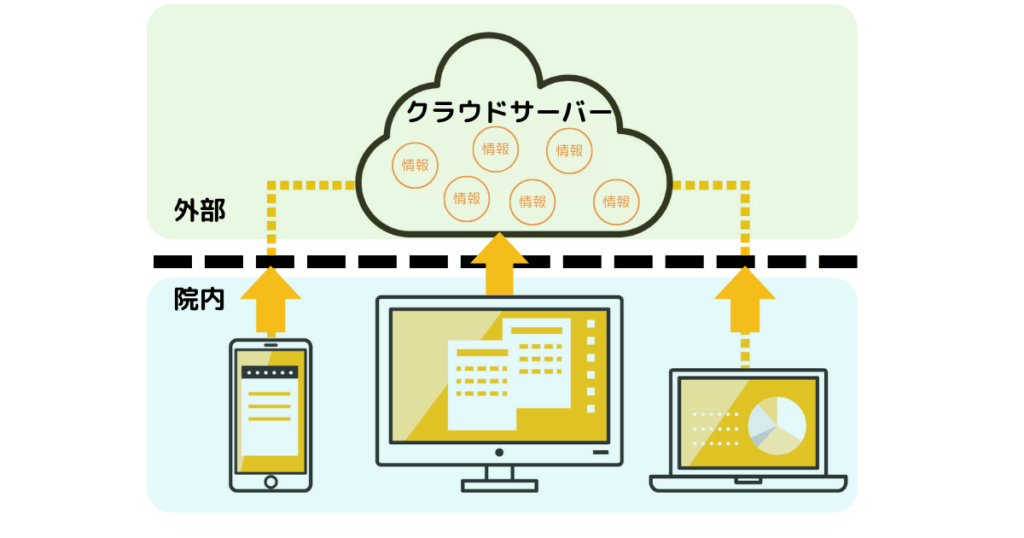

クラウド型電子カルテとは、患者の診療情報を院内のサーバーに保存するのではなく、インターネット経由で外部のサーバー(クラウド)に保存・管理する電子カルテシステムのことです。

専用ソフトのインストールも必要なく、ウェブブラウザを使ってどの端末からでもアクセスできます。従来の電子カルテと異なり、初期費用が比較的少なく、日々の保守やアップデートもクラウドサーバの提供会社が担うため、医療機関側の負担が軽減されます。

そのため、分院展開している医療法人や在宅医療を行うクリニックでは、場所に縛られずに情報共有できる点が特に評価されています。

サーバーとは?

電子カルテのデータ(診療記録・検査結果など)を保存し、必要なときに取り出せるようにするコンピュータ。医院でパソコンから電子カルテを開いたとき、その裏で「サーバー」が保存された情報を読み出して表示している。

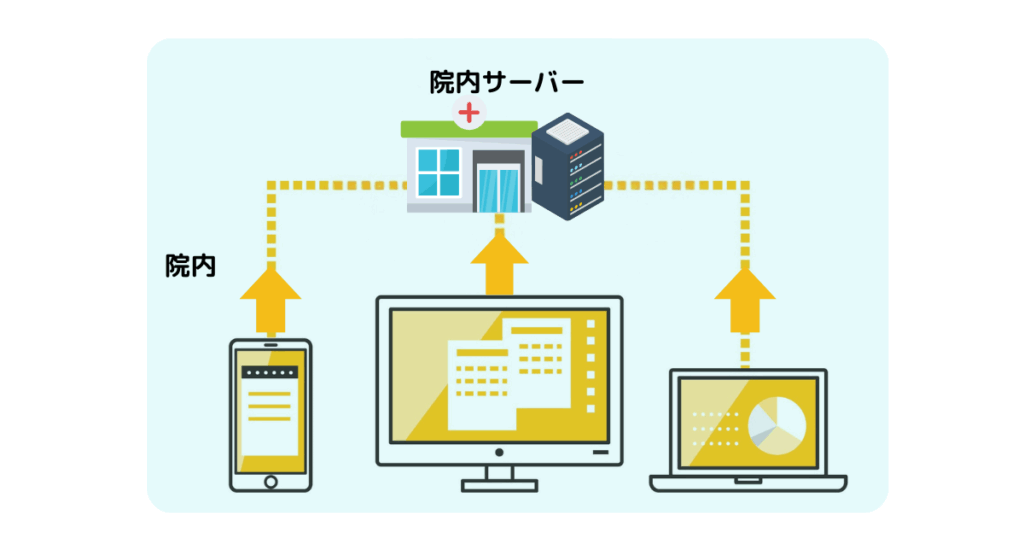

クラウド型とオンプレミス型の違い

電子カルテの運用には、「クラウド型」と「オンプレミス型」の2つの方式があります。

オンプレミス型は、院内に専用のサーバーを設置し、院内ネットワークだけで使用することです。インターネットが不要で院内ネットワークだけで動作するため、サーバーが故障した場合は自力で復旧する責任も伴います。

それぞれの特徴は以下の通りです。

| 比較項目 | オンプレミス型 | クラウド型 |

|---|---|---|

| サーバーの場所 | 院内に設置 | 外部に設置(データセンター) |

| 利用方法 | 院内ネットワーク上から | インターネット経由でWebブラウザから |

| メンテナンス | 医院が対応 | 専門業者が一括対応 |

| システム更新 | 自分で行う | 自動アップデート |

| 初期費用 | 高め(機器購入が必要) | 比較的安価(機器不要) |

このように、「どこにサーバーを置くか」「誰が管理するか」がクラウドとオンプレミスの本質的な違いです。

どちらを選ぶかは、院内のIT体制・予算・セキュリティ方針によって異なりますが、近年では柔軟性や省コスト性を理由にクラウド型を選ぶ医療機関が増えています。

Webブラウザとは?

Google Chrome、Safari、Edgeなど、インターネットを見るためのソフト。クラウド型電子カルテは、これを使ってカルテにアクセスする。

クラウド型電子カルテは厚生労働省のガイドラインにも対応

電子カルテをクラウド上に保存する場合も、法的には院内サーバーと同じ保存基準が求められます。厚生労働省は、電子カルテに対して「真正性・見読性・保存性」の3つの要件を定めています。

- 真正性:勝手に書き換えられないこと

- 見読性:必要なときに内容をすぐに確認できること

- 保存性:法律で定められた保存期間(原則5年)以上、安全に保管できること

これらを満たしていないシステムは、医療機関で導入できません。クラウド型の電子カルテも、これらの基準に適合したシステムのみが提供されています。

クラウド型電子カルテの主なメリット

クラウド型電子カルテは、従来のオンプレミス型と比べて、次のようなメリットがあります。

- 初期費用が安い

- 場所・端末を問わずアクセスできる

- セキュリティ確保

- 災害時のデータ保全

これらのメリットから、開業医や中小規模のクリニックにとっても導入しやすく、日々の診療業務を効率化しやすい仕組みです。

①初期費用が安い

クラウド型電子カルテは、初期費用を抑えて導入できる点が大きなメリットです。

オンプレミス型では、自院内に専用サーバーやネットワーク設備を設置する必要があり、高額な機器購入費・工事費・設定費用が発生します。

一方、クラウド型ではそのような専用機器を用意せず、インターネット経由でサービスを利用します。必要なのはパソコンやタブレット端末、安定したインターネット環境のみ。

このため、初期投資を最小限に抑えられ、小規模クリニックや開業時にも導入しやすい形態といえます。

②場所・端末を問わずアクセス可能

クラウド型の特徴として、診療情報へ場所を問わずアクセスできる点があります。インターネット接続さえあれば、自宅・往診先・関連施設など、どこからでもデータを確認・入力できます。

また、使用端末もパソコン・タブレット・スマートフォンなど多様に対応。紙カルテや院内限定システムと違い、場所やデバイスに縛られず、医師・スタッフ間での情報共有もスムーズです。

診療効率やスタッフの作業効率が向上し、結果として患者対応の質も改善されます。

③セキュリティ確保ができる

クラウド型は、ソフトウェアのアップデートやセキュリティ対応をベンダー側で一括管理する仕組みです。ユーザー側で複雑なインストール作業や更新作業を行う必要はなく、常に最新の状態で利用できます。

また、セキュリティについても、サーバーは専用のデータセンターで管理されており、アクセス制御・通信暗号化・多重バックアップなど高度な対策が施されています。

個別クリニックでの対策では難しいセキュリティ水準を、標準装備で享受できるのは大きな利点です。

④災害時のデータ保全:BCP対応

クラウド型電子カルテは、災害・停電・システム障害など非常時にもデータの保全性に優れています。データはクリニック内ではなく、遠隔地のデータセンターに保存されているため、施設が被災してもカルテ情報は守られます。

また、BCP(事業継続計画)対策として、万が一の際にも別施設や一時避難先からカルテ情報にアクセス可能。医療提供を途切れさせず、迅速な復旧につながり、災害リスクの高い地域では、クラウド型の優位性がより際立ちます。

クラウド型電子カルテのデメリットと問題点

クラウド型電子カルテは多くの利点がある一方で、いくつか注意すべきデメリットも存在します。通信トラブルへの備えや、カスタマイズ性の限界、セキュリティへの不安といった点は、導入前に理解しておくべきポイントです。

ただし、こうしたデメリットはあらかじめ把握し、対策を講じることで大半はコントロール可能です。それ以上に、コスト削減や業務効率化といったメリットが大きく、導入価値の高い選択肢であることに変わりはありません。

ここでは、代表的な課題を整理し、実務上どう向き合うべきかを解説します。

ネット障害時に使えない

クラウド型電子カルテはインターネットを通じてシステムにアクセスする仕組みのため、通信環境が業務に直結します。通信が不安定な場合、画面が固まったり、データ送信に時間がかかるなどの支障が生じる可能性があります。

このリスクに対しては、以下のような対策をあらかじめ準備しておけば、ほとんどの障害は短時間で復旧可能です。

- 通信回線を複数用意(メイン+バックアップ回線)

- オフライン対応機能のある製品を選ぶ

- 重要データの自動バックアップを設定しておく

これらの対策をすることで、ネット障害が起きても診療の停止を避けることができ、リスクは最小限に抑えられます。

カスタマイズ性や他システム連携が難しい

クラウド型は「汎用的な仕様」で設計されていることが多く、自院の業務フローに合わせた柔軟なカスタマイズが難しいという課題があります。また、他社の予約システムやレセコンとのデータ連携に制限がある場合もあります。

この問題への対応策としては、次のようなことが挙げられます。

- 導入前に機能制限を明確に把握する

- API提供の有無や連携実績のあるサービスを確認する

- ベンダーとの打ち合わせで、実現できる運用方法をすり合わせる

これらの対策をすることで、必須の業務連携は問題なく対応でき、現場での不便さはほとんど感じなくなります。

セキュリティ・個人情報保護への不安

患者情報を外部のクラウド環境で扱う以上、「情報漏洩」や「不正アクセス」のリスクは避けて通れません。とくに医療機関では、個人情報保護法や医療情報ガイドラインへの対応が求められます。

信頼できるクラウドサービスを選ぶ必要があるため、以下を確認してください。

- 通信の暗号化(SSL対応)

- 国内データセンターでの保管

- ISMSなどセキュリティ認証の取得

- アクセスログの記録と監査機能の有無

なお、セキュリティ対策は院内サーバーでも必要であり、クラウドだから特別に危険というわけではありません。多くのクラウド型サービスは、院内サーバー以上のセキュリティ基準を満たしており、安心して運用可能になります。

クラウド型電子カルテの費用相場

クラウド型電子カルテの導入費用は、一般的に初期費用が数万円から数十万円、月額費用は1つのIDあたり数1万円~3万円前後が相場です。オンプレミス型に比べ、初期投資は抑えられる傾向があります。

料金体系はベンダーごとに異なり、ID数による課金(ID課金)や、使用するデータ容量に応じた課金(ストレージ課金)が一般的です。

また、初期費用や月額料金以外にも見落とされがちなコストがあります。導入支援費用、他システムとの連携開発費、データ移行費、カスタマイズ対応費など、見積書には含まれていないこともあるため、事前に確認しておくことが重要です。

クラウド型電子カルテのシェア率

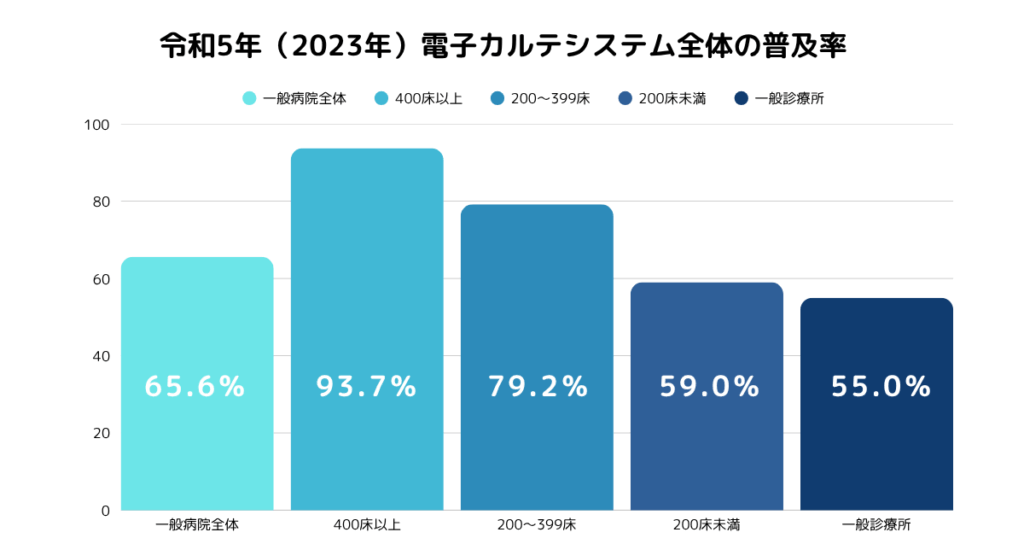

クラウド型電子カルテは市場に多数の製品が存在し、それぞれ強みが異なります。導入時にはシェア状況の令和5年(2023年)時点における電子カルテシステム全体の普及率は以下の通りです。

| 区分 | 普及率 | 導入施設数 / 全体数 |

|---|---|---|

| 一般病院全体 | 65.6% | 4,638 / 7,065 |

| 400床以上の病院 | 93.7% | 609 / 650 |

| 200~399床 | 79.2% | 9556/ 1,207 |

| 200床未満 | 59.0% | 3,073 / 5,208 |

| 一般診療所 | 55.0% | 57,662 / 104,894 |

クラウド型電子カルテの選び方のポイント

クラウド型電子カルテを選ぶ際には、以下の4つの観点を軸に比較検討することが重要です。

- 診療科目や業務に適しているか

- 他システムと連携しやすいか

- サポート体制が整っているか

- セキュリティとデータ管理の体制が明確か

それぞれのポイントを詳しく解説します。

診療科目や業務に適しているか

クラウド型電子カルテには、内科・整形外科・皮膚科など、それぞれ得意とする診療科や処理フローがあります。

テンプレートの有無、カルテ記載の入力方式(タブ形式/音声入力対応など)、画像ファイルの管理機能などが自院の診療スタイルに適しているかを確認しましょう。

また、外来・在宅・健診などの業務形態にも対応しているかも要チェックです。

他システムと連携しやすいか

レセコンや予約システム、オンライン診療、会計・自動精算機とのデータ連携は、日常業務の効率に直結します。連携可能なシステムが限られている場合、かえって業務が煩雑になります。

API連携やHL7などの医療標準規格に対応している製品であれば、将来的な拡張性も見込めます。

サポート体制が整っているか

不具合や操作ミスは日常的に発生する可能性があります。特に初期導入時や診療時間中のトラブルに対応してもらえるかも重要です。

対応時間(夜間・休日対応の有無)、問い合わせ方法(電話/チャット/メール)、マニュアルや操作研修の提供状況など、運用支援の質を事前に確認しておきましょう。

セキュリティとデータ管理の体制が明確か

電子カルテは個人情報の塊です。サーバーの保管先が国内か国外か、通信は暗号化されているか、バックアップは自動で取得されるかなど、情報保護の体制は必ず確認する必要があります。

とくに厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」への準拠は、最低限の要件です。

まとめ

クラウド型電子カルテは、初期費用の低さ、端末・場所を問わない柔軟性、自動アップデートによるメンテナンスの省力化など、医療機関の業務効率化に大きく貢献するシステムです。とくに開業医や中小規模のクリニックにとっては、導入ハードルが低く、利便性の高い選択肢となり得ます。

一方で、通信障害時のリスクやカスタマイズの制限、情報漏洩への懸念といった課題も存在するため、導入前には自院の運用実態と照らし合わせた慎重な検討が求められます。

クラウド型電子カルテを選ぶ際は、次の4点を意識することが重要です。

- 診療科目や業務フローに合う設計か

- 外部システムとの連携が可能か

- サポート体制が充実しているか

- セキュリティや個人情報保護への配慮があるか

単に費用や利便性だけで選ぶのではなく、診療の質と継続性を守る視点を持つことが、失敗しない電子カルテ選定の第一歩です。