老人ホームとひと口に言っても、その種類は実に多様で、費用やサービス、入居条件もさまざまです。「自立しているけど将来が不安」「医療や介護が必要になってきた」など、人によって選ぶべき施設は異なります。

この記事では、公的・民間あわせて11種類の老人ホームの特徴や費用、入居条件を一覧で比較しながら、目的や状態別に最適な施設の選び方をわかりやすく解説します。

介護が必要になる前から備えておきたい方、今すぐ施設を探している方にも役立つ内容です。後悔のない施設選びのために、まずは正しい情報を知ることから始めましょう。

老人ホームの分類と選び方の基本

老人ホームを選ぶ際にまず押さえておきたいのが、施設の「種類」と「違い」です。ひとくちに老人ホームといっても、運営主体やサービス内容、入居対象などが大きく異なります。

たとえば、介護が必要な方と、まだ元気なうちから将来に備えたい方とでは、選ぶべき施設のタイプが異なります。また、予算や希望するサービス内容によって、最適な施設も変わってくるでしょう。

公的施設と民間施設の違い

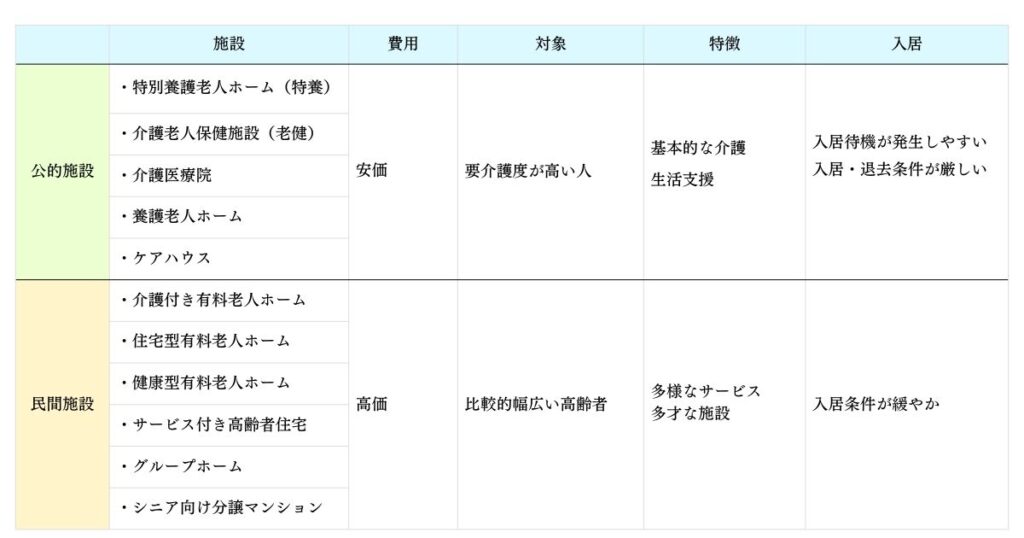

老人ホームは、大きく「公的施設」と「民間施設」に分類できます。この違いを理解することが、老人ホームを選択するうえで非常に重要になります。

公的施設は、国や地方自治体、または社会福祉法人が運営しています。介護度が高い方や、経済的に余裕のない方の受け入れに重点を置いているのが特徴です。

初期費用が不要で、月額費用も比較的安く、多くの方に手の届きやすいです。ただし、そのぶん人気が高く、入居待機が長くなる傾向があります。

一方の民間施設は、株式会社などの民間企業が運営しているものです。自由度の高いサービスや豪華な設備が整っていることが多く、介護だけでなく快適な生活環境も提供されます。その反面、入居費用や月額費用は高くなる傾向があります。

まずは、自身または家族の状態に合った「公的」か「民間」かを判断しましょう。

施設選びの3つの視点

老人ホームを選ぶ際には、「どの施設が良さそうか」ではなく、「その人にとって適しているかどうか」という視点が大切です。その判断のために、以下の3つのポイントに注目しましょう。

- 入居対象(介護度・認知症の有無など)

- 費用(初期費用・月額費用)

- サービス内容(介護・看取り・医療連携など)

① 入居対象(介護度・認知症の有無など)

各施設には、受け入れ対象が明確に定められています。

- 自立の方が入居できる施設(例:健康型有料老人ホーム、ケアハウス)

- 要介護1以上の方が対象の施設(例:特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム)

- 認知症の方の専門施設(例:グループホーム)

自立している方が重度介護者向けの施設に入ることはできませんし、その逆も同様です。本人の介護状態に合っていない施設を選んでも、入居できないか、すぐに退去する必要が出てきます。

② 費用(初期費用・月額費用)

施設によって、かかる費用も大きく異なります。以下に、おおまかな費用感をまとめます。

| 施設種別 | 初期費用の目安 | 月額費用の目安 |

|---|---|---|

| 公的施設(特養・老健など) | 0〜数十万円 | 6〜15万円程度 |

| 民間施設(介護付きなど) | 数十万〜数千万円 | 15〜35万円以上 |

| 高級施設(分譲型など) | 数千万円〜 | 数十万円〜 |

費用の安さだけを基準にすると、希望するサービスが受けられない場合もあります。「無理なく支払える範囲で、必要なサービスが受けられるかどうか」が判断基準になります。

③ サービス内容(介護・看取り・医療連携など)

施設によって提供されるサービスもさまざまです。

- 介護が常時必要な方:介護付き有料老人ホーム、特別養護老人ホーム

- 医療的ケアが必要な方:介護医療院

- 自立生活を維持したい方:サ高住、健康型老人ホーム、分譲型マンション

- 看取りを希望する場合:特別養護老人ホーム、介護医療院などで対応可

どこまでの医療・介護サービスが必要かを整理し、施設の対応状況を確認することが大切です。

公的施設の種類と特徴

老人ホームには大きく分けて「公的施設」と「民間施設」がありますが、費用を抑えて安心して生活したい方は、公的施設がおすすめです。

国や地方自治体、社会福祉法人が運営する公的施設は、介護度の高い方や低所得者の支援を目的として設立されています。

以下の比較表では、代表的な公的施設5種類について、入居対象・費用目安・医療対応・看取り可否などの観点から概要をまとめています。

| 施設名 | 入居条件 | 月額費用目安 | 初期費用 | 医療対応 | 看取り | 特徴・補足 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム(特養) | 要介護3以上 | 6〜15万円 | 0円 | △(軽度対応) | ○ | 終身利用可。待機者多数 |

| 介護老人保健施設(老健) | 要介護1〜5、在宅復帰が目的 | 9〜20万円 | 0円 | ○(医師常駐) | △ | 短期入所(原則3〜6ヶ月) |

| 介護医療院 | 要介護1〜5、医療的ケアが必要 | 10〜20万円 | 0円 | ◎(医療体制充実) | ○ | 長期療養可。リハビリあり |

| 養護老人ホーム | 自立、生活困窮 | 〜13万円程度 | 原則なし | × | × | 市区町村の措置で入居可 |

| ケアハウス | 自立〜要介護(施設により異なる) | 7〜20万円前後 | 30万円〜 | △(介護型のみ) | △ | 一般型と介護型に分かれる |

※医療対応:◎=手厚い、○=標準的、△=限定的、×=非対応

このように、公的施設は利用者の経済状況や介護度に応じて選択肢が分かれており、それぞれの役割や目的が明確です。次項では、各施設の詳細な特徴を順に解説していきます。

特別養護老人ホーム(特養)

特別養護老人ホームは、要介護3以上の高齢者を対象にした、終の棲家となる公的施設です。略して「特養」とも呼ばれ、日常的な介護を必要とする高齢者が、食事や入浴、排せつなどの生活支援を受けながら長期的に生活できます。

費用は月額6〜15万円と公的施設の中でも特に安価で、入居一時金もかかりません。そのため非常に人気が高く、地域によっては数年待ちになることもあります。

また、重度の認知症の方も受け入れており、看取り介護に対応している施設が多いのも特徴です。ただし、夜間の医療体制は手薄な場合があるため、医療依存度が高い方には不向きなケースもあります。

介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設、通称「老健」は、病院を退院したばかりで、すぐに自宅での生活が難しい方を対象にした中間的な施設です。医師や看護師の管理のもと、理学療法士などによるリハビリを受けながら、在宅復帰を目指します。

入所期間は原則3〜6ヶ月とされており、長期滞在を目的とした施設ではありません。ただし、状態によっては延長が認められることもあります。

月額費用は9〜20万円程度と比較的抑えられており、初期費用も不要です。リハビリ重視で短期間に集中して身体機能を回復させたい方に適しています。

介護医療院

介護医療院は、医療的ケアと介護を一体的に提供できる公的施設で、2018年に制度化された比較的新しい形態の施設です。痰吸引、経管栄養などの医療処置が必要な方にも対応可能で、医師や看護師が常駐し、医療体制が整っているのが大きな特徴です。

入所期間に制限はなく、長期入居が前提となっているため、自宅では医療や介護の両立が難しい方にとっては安心できる施設かと思います。

費用は月額10〜20万円ほど。相部屋が基本であることから、プライバシーの確保を重視したい方は事前に確認が必要です。

養護老人ホーム

養護老人ホームは、経済的・家庭的事情で在宅生活が難しい自立高齢者のための施設です。身体機能や精神状態に問題があるわけではないが、身寄りがなかったり住環境に問題がある方などが対象となります。

ただし、要介護状態になると退去が求められる可能性があるため、「介護施設」ではなくあくまで「生活支援施設」として理解しておくことが重要です。

入居には、市区町村の審査・措置判断が必要になります。生活保護を受けている高齢者にも対応しており、低所得の方が最低限の生活を維持するための選択肢として機能しています。

ケアハウス(軽費老人ホーム)

ケアハウスは、比較的自立した高齢者が安心して生活できる施設として設けられています。大きく分けて、「一般型」と「介護型(特定施設)」の2種類があります。

| 一般型ケアハウス | 介護型ケアハウス |

|---|---|

| 食事の提供や生活相談などの支援サービスが中心で、要介護状態になった場合は外部の訪問介護などを利用します。ただし、介護度が高くなりすぎると退去が必要になるケースもあります。 | 介護サービスを含む施設で、要介護1以上の方も入居が可能です。施設によっては看取りにも対応しています。 |

料金設定は所得に応じた段階制となっており、低所得者にとっても利用しやすい制度です。身寄りがないが自立した生活に不安がある方にとって、非常に現実的な選択肢と言えます。

民間施設の種類と特徴

民間が運営する老人ホームは、サービスの充実度や居住環境の快適さを重視したい方に向いています。入居者一人ひとりのライフスタイルやニーズに応じた施設が多く、自立から要介護状態まで幅広く対応できる点が特徴です。

ただし、費用は公的施設よりも高めになる傾向があるため、選ぶ際はサービス内容とコストのバランスをしっかり検討することが大切です。

以下に代表的な6種類の民間施設を、入居条件・費用・介護対応・サービス内容の観点から比較できる表にまとめました。

| 施設名 | 入居条件 | 月額費用目安 | 初期費用 | 介護・医療対応 | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 介護付き有料老人ホーム | 自立〜要介護5 | 15〜35万円 | 0〜数千万円 | ○(定額介護、看取りあり) | 24時間介護体制、医療連携あり | 介護・医療の両面で支援を希望する方 |

| 住宅型有料老人ホーム | 自立〜要介護5 | 15〜35万円 | 0〜数千万円 | △(外部介護サービス契約) | 生活支援中心、自由度が高い | 希望するライフスタイルに応じた柔軟な選び方をしたい方 |

| 健康型有料老人ホーム | 自立のみ | 15〜30万円 | 数百万円〜 | × | 趣味活動や交流が豊富、介護不可 | 趣味や交流を楽しみながら生活したい方 |

| サービス付き高齢者住宅 | 自立〜要介護3程度 | 5〜30万円 | 数十万円〜 | △(外部介護、軽度まで) | バリアフリー、生活相談・見守りあり | 将来の介護を見据えつつ、今は自立して暮らせる方 |

| グループホーム | 要支援2〜、認知症 | 15〜30万円 | 0〜数百万円 | ○(認知症ケアに特化) | 少人数制の共同生活、家庭的な環境 | 複数人で、家庭的な環境の中、安心して暮らしたい方 |

| シニア向け分譲マンション | 自立〜要支援2 | 数十万円 | 数千万〜数億円 | ×(外部サービス) | 資産として所有、設備が豪華 | 資産価値・住み心地・自由な生活を重視する方 |

続く各項目では、それぞれの民間施設について詳しく解説していきます。

民間施設はサービスの幅が広いため、「どこまでの介護が必要か」「老後にどんな暮らしをしたいか」を具体的に考えることが大切です。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、24時間体制で介護サービスが受けられる民間施設です。

介護保険制度の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けており、要介護1〜5の方を中心に幅広く対応しています。また、施設によっては自立の方も入居可能です。

最大の特徴は、介護サービスが定額で提供されること。身体状況が変化しても月額費用が大きく変動しにくいため、費用計画が立てやすい点がメリットです。

また、医療機関と連携している施設が多く、看取りまで対応できるところもあります。介護・医療の両面で支援を希望する方には、最も安心感があります。

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、生活支援サービスを中心に提供する施設です。

自立から要介護の方まで幅広く入居できますが、介護サービスは施設職員ではなく、外部の訪問介護やデイサービスと個別契約する形式となっています。

そのため、必要な分だけ介護サービスを利用したい方、家族が介護を担う予定の方には適しています。

施設内では、食事・掃除・見守りなどのサポートが受けられ、自由な生活が可能です。

費用体系の自由度が高く、施設の選択肢も多いため、希望するライフスタイルに応じた柔軟な選び方ができる施設です。

健康型有料老人ホーム

健康型有料老人ホームは、介護が不要な自立した高齢者専用の住まいです。そのため、入居中に介護が必要になった場合は、原則として退去となる点に注意が必要です。

特徴は、生活支援のほか、レクリエーション・趣味活動・交流イベントが非常に充実していること。施設によっては温泉・カラオケ・図書室など、娯楽設備が整っている場合もあります。

「体が元気なうちから将来の安心を見据えて住み替えたい」「趣味や交流を楽しみながら生活したい」という方に適した施設です。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)は、バリアフリー設計の賃貸住宅に、生活支援が付いた形式の施設です。入居対象はおおむね60歳以上で、自立〜軽度の要介護者までが中心となります。

日中は有資格者による見守り・安否確認・生活相談サービスが受けられますが、介護スタッフが常駐するわけではありません。そのため、要介護度が進んだ場合や認知症が重度化した場合は、住み替えが必要になるケースもあります。

自由な生活を保ちながら、少しのサポートがほしい方に向いた住まいです。将来の介護を見据えつつ、今は自立して暮らせる方に特に選ばれています。

グループホーム

グループホームは、認知症のある高齢者が少人数で共同生活を行う介護施設です。

1ユニット5〜9人の構成で、家庭的な環境の中で安心して暮らせるよう設計されています。

認知症の専門知識を持つスタッフが24時間体制でケアにあたり、本人の「できること」は極力自分で行ってもらう方針です。

このような生活を通じて、認知症の進行を遅らせ、尊厳を保つことが重視されています。

施設のある市区町村に住民票があることが入居条件となる点や、重度介護・医療行為には対応できない施設も多い点には注意が必要です。

シニア向け分譲マンション

シニア向け分譲マンションは、自立〜要支援レベルの高齢者を対象にしたバリアフリーの分譲住宅です。

一般のマンションと同様に購入して住むため、資産として所有できる点が最大の特徴です。

物件によっては、コンシェルジュサービス・食事提供・見守り・緊急通報システムなどが備えられており、シニアが快適に暮らせる設計がされています。温泉やシアター、レストランなど、施設の充実度は価格に比例する傾向があります。

介護サービスは原則外部利用のため、将来的に要介護度が高くなると住み替えが必要となる可能性があります。

「資産価値」「住み心地」「自由な生活」を重視する方におすすめです。

老人ホーム別|入居条件と費用の目安

老人ホームを選ぶ際、費用の負担と入居条件の確認はとても重要です。施設によって初期費用や月額費用、さらに受け入れ可能な介護度や対応サービスが大きく異なります。

ここでは、公的施設と民間施設を含む主な種類ごとに、費用の目安と入居条件(介護度・認知症・看取りの可否)を一覧でわかりやすく解説します。

初期費用・月額費用の比較

施設の種類によって、かかる費用は大きく変わります。一般的に公的施設は費用が抑えられる傾向があり、初期費用が0円で済む場合が多いです。一方、民間施設はサービスが充実している分、費用は高めになります。

以下は代表的な施設の初期費用と月額費用の目安です。

| 施設種別 | 初期費用目安(万円) | 月額費用目安(万円) |

|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 0円 | 6万円〜15万円 |

| 介護老人保健施設 | 0円 | 9万円〜20万円 |

| 介護医療院 | 0円 | 10万円〜20万円 |

| 養護老人ホーム | 0円 | 6〜13万円 |

| ケアハウス | 30万円 | 7万円〜13万円 |

| 介護付き有料老人ホーム | 0円 | 15万円〜35万円 |

| 住宅型有料老人ホーム | 0円 | 15万円〜35万円 |

| 健康型有料老人ホーム | 0円 | 15万円〜25万円 |

| サ高住 | 10万円 | 5万円〜30万円 |

| グループホーム | 0円 | 15万円〜30万円 |

| シニア向け分譲マンション | 3,000万円 | 20万円〜50万円 |

特に注意すべき点は、シニア向け分譲マンションのように不動産購入が必要なタイプは、他の施設とはまったく別の費用体系になることです。

入居可能な介護度と認知症・看取りの可否

次に、各施設が対応している、次の3つの違いを確認しましょう。

- 介護度

- 認知症

- 看取り対応

これは、将来の状況変化も見越して、長く住み続けられる施設かどうかを判断する重要なポイントになります。

| 施設種別 | 対象介護度 | 認知症対応 | 看取り対応 |

|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 要介護3〜 | ◯ | ◯ |

| 介護老人保健施設 | 要介護1〜 | ◯ | △ |

| 介護医療院 | 要介護1〜 | ◯ | ◯ |

| 養護老人ホーム | 自立 | × | × |

| ケアハウス | 自立〜 | △ | △ |

| 介護付き有料老人ホーム | 自立〜要介護5 | ◯ | △ |

| 住宅型有料老人ホーム | 自立〜要介護5 | △ | △ |

| 健康型有料老人ホーム | 自立 | × | × |

| サ高住 | 自立〜要介護3 | △ | × |

| グループホーム | 要支援2〜 | ◯ | △ |

| シニア向け分譲マンション | 自立〜要支援2 | × | × |

表の通り、「認知症」や「看取り」に対応している施設は限られており、必ず事前に施設の対応範囲を確認する必要があります。また、要介護状態が進んだときに退去が必要になる施設もありますので、将来的な見通しも含めて選択しましょう。

目的別:おすすめ施設

老人ホームには多くの種類があり、介護度や健康状態、生活スタイルによって適した施設は異なります。選び方に迷うときは、「自立しているか」「どの程度の介護が必要か」「認知症の有無」など入居者の状態に合わせて選ぶのが最も実用的な方法です。

ここでは、目的別におすすめの施設を具体的に紹介します。

自立の方におすすめ

まだ介護を必要としていない自立の方は、自由度の高い住環境と将来への備えが両立できる施設を選ぶことが大切です。以下の施設が該当します。

| 施設種別 | 特徴 |

|---|---|

| 健康型有料老人ホーム | 食事・掃除などの支援あり。介護が必要になると退去。趣味・交流も活発。 |

| ケアハウス(一般型) | 身寄りがなく生活に不安のある高齢者向け。生活支援が中心。 |

| サ高住 | バリアフリー設計で生活相談や安否確認あり。介護は外部サービスで対応。 |

| シニア分譲マンション | 持ち家形式で自由度が高く、資産形成にもなる。介護は外部サービス。 |

「自由な生活を保ちつつ、将来への備えをしておきたい」方におすすめです。

要介護度が中程度の方におすすめ

要介護1〜2程度の方は、ある程度の介護支援と生活の自由さを両立できる施設を選ぶと安心です。

| 施設種別 | 特徴 |

|---|---|

| 住宅型有料老人ホーム | 食事・掃除などの支援あり。介護サービスは外部契約。 |

| 介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰を目指す短期入所。医師・リハビリ専門職常駐。 |

| ケアハウス(介護型) | 生活支援+介護サービスあり。要介護になっても住み続けやすい。 |

「自宅での生活に不安があり、一定の介護支援が必要な方」にはこれらの施設が向いています。

重度の要介護・医療ケアが必要な方におすすめ

要介護3以上や、医療的ケアが日常的に必要な方は、介護と医療の両方に強い施設を選ぶ必要があります。

| 施設種別 | 特徴 |

|---|---|

| 特別養護老人ホーム(特養) | 公的施設で費用が安く、要介護3以上が対象。看取りも対応。 |

| 介護付き有料老人ホーム | 24時間介護スタッフ常駐。定額制で介護費用が予測しやすい。 |

| 介護医療院 | 医療依存度の高い方に最適。医師・看護師が常駐し看取り対応も可。 |

「重度の要介護者や医療的ケアが日常的に必要な方」には、この3種が現実的な選択肢です。

認知症の方におすすめ

認知症の方には、専門的な認知症ケアと、落ち着いた生活環境がある施設が求められます。

| 施設種別 | 特徴 |

|---|---|

| グループホーム | 認知症専門ケア。少人数で家庭的な環境。 |

| 特別養護老人ホーム(特養) | 認知症受け入れ可。要介護3以上が原則。 |

| 介護付き有料老人ホーム | 認知症対応可能な施設も多数。事前確認が必要。 |

認知症の方には「なじみの環境で穏やかに過ごせる施設」が向いています。特にグループホームは、生活の自立を支える役割も担っており、高い満足度が得られやすい傾向があります。

それぞれの施設には、対応できる範囲や生活環境に特徴があります。今の状態だけでなく、将来の変化も見据えて選ぶことが大切です。次に、施設選びのチェックポイントを確認して、失敗しないようにしましょう。

施設選びで失敗しないためのチェックポイント

老人ホーム選びは、入居後の生活を大きく左右する大切な決断です。しかし「種類が多くて違いが分かりにくい」「見学せずに決めて後悔した」など、後悔するケースは少なくありません。そのため、選び方の基本をしっかり押さえておくことが重要です。

失敗を避けるための3つの具体的なチェックポイントは次のとおりです。

- 施設の比較ポイントを事前に整理する

- 必ず資料請求&見学を行う

- 相談先を活用する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

① 施設の比較ポイントを事前に整理する

まず大切なのは、「自分にとって何が必要か」を明確にすることです。これは、施設ごとの違いを見極める土台になります。

比較時に確認すべき主なポイントは以下の通りです。

| チェック項目 | 内容の例 |

|---|---|

| 入居の目的 | 一時的な利用か、終の住処か |

| 介護・医療の必要性 | 要介護度・認知症の有無・医療ケアの必要性 |

| 予算 | 初期費用・月額費用の上限 |

| 必要なサービス | 食事・入浴・見守り・看取り対応など |

| 立地 | 家族が通いやすい距離か、環境は静かか |

| 施設の種類 | 民間か公的か、自由度の高い施設か |

これらを事前に整理しておくことで、施設見学時や比較検討時の軸がブレなくなります。

② 必ず資料請求&見学を行う

パンフレットやウェブサイトだけで施設を決めてしまうのは非常に危険です。見学を通じて、実際の生活環境や雰囲気を体感しましょう。

特に確認しておきたいのは以下のポイントです。

- スタッフの対応や人柄

- 居室・共有スペースの清潔さや雰囲気

- 入居者の表情や様子

- 食事内容(味・量・アレルギー対応)

- 医療・介護体制の具体的な対応範囲

- 緊急時の対応体制

施設によっては見学時に「試食」や「レクリエーション体験」ができる場合もあります。可能であれば複数施設を見学し、比較することが理想的です。

③ 相談先を活用する

自分だけで判断しようとすると、情報が偏ったり誤解したまま施設を選んでしまうことがあります。第三者の意見を取り入れることで、より客観的かつ安心な選択が可能になります。

活用できる主な相談先は以下のとおりです。

| 相談先 | 対応内容 |

|---|---|

| ケアマネジャー | 在宅介護利用中の方に最適な施設提案や申込支援を行う |

| 地域包括支援センター | 高齢者や家族のあらゆる相談窓口。介護認定前でも相談可 |

| 民間紹介センター | 条件に合った複数施設を提案し、見学・契約のサポートも実施 |

特に初めて施設選びをする方は、迷わず相談するのがおすすめです。専門家の視点を借りることで、候補を絞る時間や手間も大幅に減ります。

施設選びは、単に「部屋があるか」「費用が合うか」だけで決めるものではありません。実際の生活にどれだけ安心感があるか、自分の価値観に合っているかを重視することが重要です。冷静に比較・確認を行い、自分に合った施設を選びましょう。

まとめ|自分に合った老人ホームを選ぶために

老人ホーム選びにおいて最も大切なのは、「今の状態だけでなく、これからの生活も見据えた選択をすること」です。そのためには、施設の種類や特徴を正しく理解し、自分や家族の状況に合った選択肢を絞り込むことが欠かせません。

老人ホームには、公的施設と民間施設があり、それぞれ費用、サービス、対象者が大きく異なります。たとえば、費用を抑えたい方には公的施設、サービスや設備を重視したい方には民間施設が適しています。また、自立しているか、介護が必要か、認知症があるかといった状態によって、選べる施設も変わります。

加えて、月額費用だけでなく、入居一時金や将来の介護・医療費も視野に入れて、総合的な予算計画を立てておくことが重要です。施設によっては将来の介護度上昇に対応できない場合もあるため、「長く安心して住み続けられるかどうか」という観点も見逃せません。

そして、後悔しないためには、早めの情報収集と行動が不可欠です。資料請求や施設見学を通じて現場の空気を知り、必要があればケアマネジャーや専門の相談窓口にも積極的に頼りましょう。

老人ホームは「介護が必要になったら慌てて探すもの」ではなく、「自分らしい生活を叶える場所」として、前向きに選ぶことが大切です。将来を見据えて、納得のいく選択をするためにも、早い段階から準備を始めておきましょう。