歯ぐきの出血や腫れ、口臭が気になったことはありませんか?

それはもしかすると歯周病のサインかもしれません。歯周病は自覚症状が少なく、気づかないうちに進行し、最悪の場合は歯を失うこともある身近な病気です。

しかし、適切なケアと生活習慣の見直しを行えば、歯周病は予防できます。そこでこの記事では、正しいブラッシングやフロスの使い方、市販のケア用品を選ぶときのポイント、そして年代別のリスクへの対応まで詳しく解説します。

歯周病とは

歯周病とは、歯ぐきや歯を支える骨(歯槽骨)に炎症が起こる病気です。

原因は、歯の表面に付着する「プラーク(歯垢)」に含まれる細菌です。これらの細菌が毒素を出し、歯ぐきに炎症を引き起こし、進行すると歯槽骨を破壊してしまいます。

歯周病は、虫歯と違い、痛みが出にくく、気づかないうちに進行するのが特徴です。そのため、気づいたときにはかなり進行しているケースも珍しくありません。

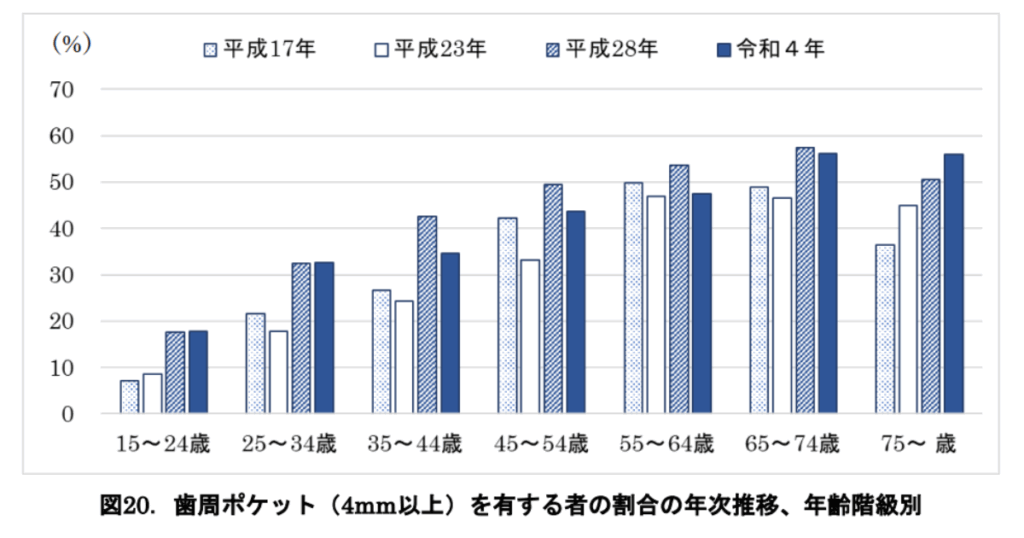

また日本では、やや進行した歯周病の歯がある人は約48%と、2人に1人が該当1しており、「国民病」とも呼ばれるほど一般的な疾患です。ただし、正しい知識と予防習慣があれば、早期の段階で進行を止めることが可能です。

歯周病の初期症状と進行の仕組み

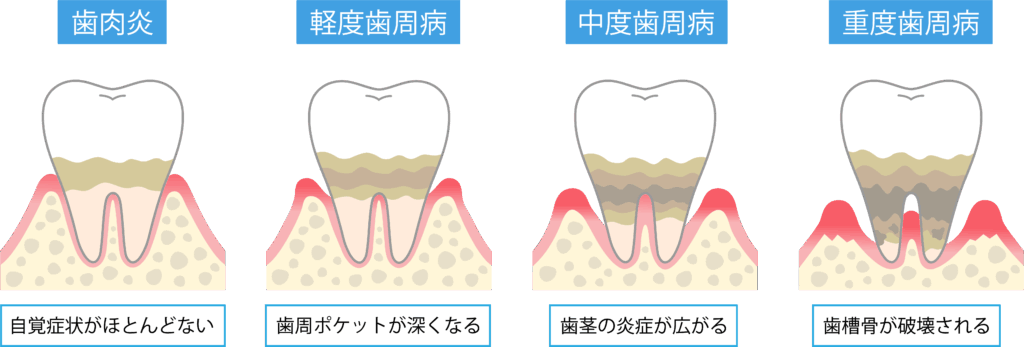

歯周病は段階的に進行します。初期は「歯肉炎」と呼ばれる状態で、歯ぐきのみに炎症があり、以下のような症状が見られます。

- 歯ぐきが赤く腫れる

- 歯磨きで出血する

- 口の中がネバつく、口臭が強くなる

この段階では、歯を支える骨にはまだ影響がありません。適切なブラッシングや歯科でのクリーニングで、元の健康な状態に戻すことができます。

しかし、炎症が長期間放置されると、細菌が歯周ポケット(歯と歯ぐきのすき間)に入り込み、歯槽骨を破壊し始めます。

進行すれば、最終的には歯が抜けてしまうこともあります。また、歯周病は自然治癒しません。治療には、歯科での徹底的なクリーニングや、場合によっては外科的処置が必要になります。

歯周病を放置するとどうなる?

歯周病を放置すると、最終的には歯が抜けるだけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼすリスクがあります。まず、歯周病が進行すると口腔内で以下のような問題が起こります。

- 歯が抜ける

- 噛みにくくなることで、栄養バランスが乱れる

- 見た目の印象が悪くなる

- インプラントや入れ歯の治療が難しくなる

さらに、歯周病菌は血管から全身に広がり、以下のような全身疾患との関係が報告されています。

- 糖尿病:歯周病があると血糖コントロールが悪化しやすい

- 心筋梗塞・脳梗塞:歯周病菌が血管内で炎症を起こすリスク

- 誤嚥性肺炎:高齢者では口腔内の細菌が気道に入って肺炎を引き起こす

つまり、歯周病は「歯が抜けるだけの病気」ではなく、生活習慣病に並ぶレベルの健康リスクだということです。予防・早期治療を怠ることで、将来的に治療費が高額になる可能性や、健康寿命を縮めるリスクがある点も見逃せません。

つまり、歯周病は「口の中の問題」にとどまらない病気です。自覚症状がなくても、早期発見・早期対策が何よりも大切です。

歯周病を予防するには?

歯周病は、日々の積み重ねと早期対応で予防・進行抑制ができます。進行してからでは治療が複雑かつ高額になるため、予防こそが最もコストパフォーマンスの高い対策です。

ここでは、自宅でできるケアと、歯科医院での対応に分けて説明します。

丁寧な歯磨き:ブラッシング・フロス・歯間ブラシ

歯ブラシだけでは、歯と歯の間や歯ぐきの奥の汚れは取りきれません。フロスと歯間ブラシを併用することで、歯周病の原因となるプラーク(歯垢)の除去効果が高まります。

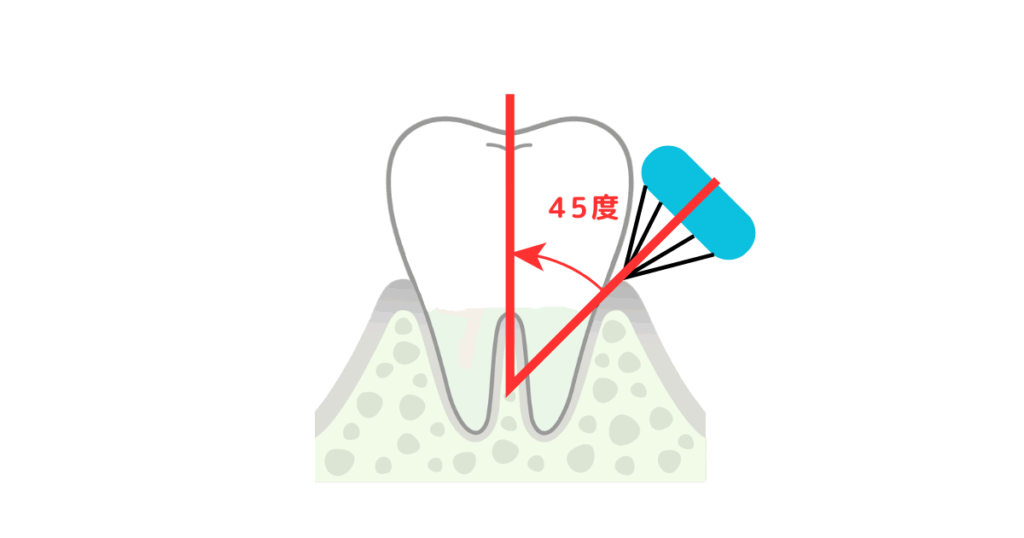

効果的なブラッシングは「回数」ではなく「質」が重要です。歯と歯ぐきの境目(歯周ポケット周辺)を狙って、毛先を斜め45度に当てる「バス法」が有効です。軽い力で小刻みに動かし、1本ずつ磨く意識を持ちましょう。

使い方のコツは「力を入れすぎないこと」と「毎日継続すること」。無理に押し込むと歯ぐきを傷つけるため、サイズの合ったものを選ぶことも大切です。迷ったら歯科医に相談すると安心です。

歯科医院での定期検診

セルフケアだけでは取りきれない汚れや、自覚症状のない初期の歯周病を発見するためには、定期的な歯科医院での検診が欠かせません。

歯科医院では以下のような対応を行います。

- 歯石除去(スケーリング)

- 歯周ポケットの深さ測定

- 歯ぐきや骨の状態のチェック(X線)

- 必要に応じた歯面清掃(PMTC)

一般的には3〜6か月に1回の検診が目安です。特に歯周病リスクが高い方(喫煙者、糖尿病患者、歯並びが悪い人など)は頻度を高めた方がよいでしょう。

歯科医院でのプロケアは、「自分では磨けているつもり」になりがちな盲点を補い、歯周病を未然に防ぐための“保険”のような役割を果たします。

禁煙

喫煙は歯周病の発症・進行に大きく関わるリスク要因です。

実際、米国の国民健康栄養調査(NHANES)2や、厚生労働省による平成16年の国民健康・栄養調査3でも、喫煙が歯の本数の減少と関係していることが報告されています。

タバコに含まれるニコチンやその他の有害物質は、歯ぐきの毛細血管を収縮させ、血流を悪化させます。これにより、歯ぐきの免疫力が低下し、炎症が起きやすく、治りにくくなるのです。

さらに喫煙者は、歯周病の典型的な症状である出血や腫れが表れにくい傾向があります。そのため、見た目には問題がないように感じても、実際には歯を支える骨が静かに破壊され、気づかぬうちに重度へと進行してしまう危険があります。

健康な歯ぐきを維持・回復するためには、歯周病治療と並行して禁煙に取り組むことが非常に重要です。

禁煙によって血流が改善されると、治療の効果が上がり、歯ぐきの回復力も高まります。長期的に歯を守るうえで、禁煙は避けて通れない要素です。

生活習慣を見直す

歯周病は「細菌が原因」である一方で、生活習慣によって進行のしやすさが大きく変わります。とくに影響が大きいのは、食生活・睡眠・ストレス・持病の管理などです。

・糖質中心の食事

プラークの元になりやすく、歯周病菌が繁殖しやすくなります。食物繊維を多く含む野菜や、よく噛んで食べる習慣は歯ぐきの健康にも有効です。

・睡眠不足やストレス

これらが続くと、免疫力が低下し、炎症を抑える力が弱まります。結果として、歯周病の悪化リスクが高まります。

・糖尿病や高血圧などの慢性疾患

歯周病と相互に悪影響を及ぼすことも知られています。とくに糖尿病は、血糖値が高いと歯ぐきの修復力が低下し、歯周病の治りが遅くなります。

つまり、歯周病の予防や治療には、口の中だけを見るのではなく、全身の健康や生活の質を見直すことが欠かせません。

市販商品の歯周ケア成分と選び方のポイント

市販されている歯周ケア用品は、どういった製品を選べばいいのか悩む方は多いはずです。

ここでは、歯ぐきの健康を意識した製品を選ぶ際に、チェックされている成分や特徴を紹介します。製品を選ぶ際の目安として参考にしてください。

歯磨き粉

市販の歯磨き粉の中には、歯ぐきや口内環境に配慮して以下のような成分が配合されているものがあります。

| 成分名 | 一般的に期待されていること |

|---|---|

| IPMP(イソプロピルメチルフェノール) | 清掃補助成分として注目されている。歯垢をためにくくする設計に使われることがある |

| トラネキサム酸 | 歯ぐきのトラブルに配慮した処方に使用されることがある成分 |

| β-グリチルレチン酸 | 口内を清潔に保つためのサポート成分として配合されるケースがある |

| CPC(セチルピリジニウム塩化物) | 清涼感や口臭ケア目的の商品に含まれていることがある |

| フッ化ナトリウム | むし歯予防の観点から広く使われている有名な成分 |

製品を選ぶときは、「薬用」と表示された医薬部外品を目安に、パッケージの成分表示や用途を確認するのがポイントです。

マウスウォッシュ

マウスウォッシュを選ぶ際は、まず「医薬部外品」と明記されたものかどうかを確認しましょう。口内を清潔に保つことを目的とした商品には、以下のような成分が配合されていることがあります。

- CPC:口臭やネバつきが気になる人向けの設計に使われる成分

- IPMP:歯垢の付着を防ぐサポート成分として配合されていることがある

「アルコールの有無」や「刺激の強さ」も選ぶ際のポイントです。刺激が気になる方は、ノンアルコールタイプが使いやすい傾向があります。

タブレット

タブレットやサプリは医薬品ではないため効能は記載されていませんが、「唾液の分泌を促すこと」「口内環境のバランスを整えること」を目的にした設計の商品もあります。

| 成分名 | 内容 |

|---|---|

| キシリトール | 歯を守る習慣としてよく知られている糖アルコール。おやつ代わりやタブレットなどに使われることが多い |

| 乳酸菌(ロイテリ菌など) | お口の中のバランスを意識した設計の製品に使われることがある |

| 天然由来の抗菌素材(緑茶・プロポリスなど) | 清潔感をサポートする目的で取り入れられることがある |

毎日のケアに加えて取り入れたいという人に選ばれている製品ジャンルです。

歯周病予防:やってはいけないNG習慣

歯周病予防では「何をするか」だけでなく、「何をしないか」も重要です。

間違ったケアや判断ミスが、かえって悪化を招くケースも少なくありません。ここでは特に注意すべきNG習慣を紹介します。

自己流の強すぎる歯磨き

「しっかり磨くこと」が大事だと思い込んで、力任せにゴシゴシ磨いてしまう人は要注意です。

強い力で磨くと、歯ぐきを傷つけたり、歯の表面(エナメル質)を削ってしまうことがあります。結果として、歯ぐきが下がったり知覚過敏になったりするリスクがあります。

また、毛先が広がった硬めの歯ブラシを使い続けるのもNGです。歯ぐきにやさしいケアを心がけるためには、やわらかめのブラシで、小刻みにやさしく磨くことが基本です。電動歯ブラシを使う場合も、押しつけすぎないように注意しましょう。

市販品だけで対策しようとする

市販の歯磨き粉やマウスウォッシュ、タブレットなどは、日々のケアを補助するものとして有効に活用できます。しかし、これらはあくまで「補助」であり、歯科医院での診察や治療の代わりにはなりません。

たとえば、歯周ポケットの深さを測る、歯石を除去する、レントゲンで骨の状態を確認する――といった歯科医でしかできないケアや診断があります。

特に、「なんとなく違和感があるけど市販薬で様子を見る」という判断は、症状を見逃し、重症化させるリスクを高めます。気になることがあれば、まず歯科医院で診てもらうのが鉄則です。

出血や腫れを放置する

歯磨き中の出血や、歯ぐきの腫れは、「歯ぐきが弱っている証拠だから、触らない方がいい」と思って放置されがちです。しかし、これは歯周病の初期サインであることが多く、放置することで症状は確実に悪化します。

歯ぐきから出血があるときこそ、正しい方法で丁寧にケアを続けることが大切です。また、数日経っても改善しない場合は、必ず歯科医院で診察を受けるべきです。

「そのうち治るだろう」と思って手を抜いたことで、歯がグラグラになったり、抜歯が必要になるケースもあります。違和感の放置は、結果的に大きな後悔につながります。

年代別・歯周病予防のポイント

歯周病は年齢に関係なく誰でもかかる可能性がありますが、年代ごとにリスクの出方や対策のポイントが異なります。

「まだ自分は関係ない」と思っている人ほど、見落としがちな注意点があるため、それぞれのライフステージに合った予防が大切です。

30〜40代:見た目に出ないリスクに注意

30〜40代は、歯ぐきの見た目に大きな異常が出にくく、自覚症状のないまま歯周病が進行しているケースが少なくありません。

この年代では仕事や育児で忙しく、歯科検診が後回しになりがちです。そのため、出血・口臭・歯の違和感といった軽度のサインを見逃しやすいという問題があります。

また、ストレス・喫煙・睡眠不足といったライフスタイルの影響が出やすく、歯ぐきの免疫力が落ちやすいのもこの時期です。

特にこの年代は、「予防重視のケア」を徹底することで、将来の歯の残存本数に大きな差が出ると言われています。見た目に異常がなくても、年に1回以上は歯科医院でのチェックを習慣化することが重要です。

50代以降:骨の減少に注意した定期チェック

50代以降になると、歯周病によって歯を支える骨(歯槽骨)が実際に減少し始める年代に入ります。

歯ぐきだけでなく、骨が吸収されることで歯のグラつきや抜歯のリスクが一気に高まります。

しかもこの段階では、セルフケアだけでは限界があります。骨の状態はレントゲンなどで確認しなければわからないため、歯科医院での定期検査が不可欠です。

また、糖尿病や高血圧などの生活習慣病が増える世代でもあるため、全身の健康管理と連動して歯ぐきのケアを見直す必要があります。

「歯が抜けたら入れ歯でいい」と思うかもしれませんが、健康な歯でしっかり噛めることは、認知症や誤嚥リスクの軽減にもつながる重要な要素です。

若年層:遺伝や生活習慣で発症リスクあり

「歯周病は年配の人の病気」と思われがちですが、20代・10代でも発症することがあります。特に「侵襲性歯周炎」と呼ばれるタイプは、若い世代でも急速に進行するため注意が必要です。

発症の背景には、遺伝的な要因や、免疫機能の個人差も関係しています。家族に歯周病が多い人は、特に注意してケアを続けるべきです。

また、食生活の乱れ、間食の多さ、睡眠不足、ストレスなど、現代的な生活習慣がリスクを高めている点も見逃せません。

若年層のうちから歯周病への意識を高め、正しいブラッシング習慣やフロスの活用を身につけることが、将来の大きな差につながります。

まとめ|歯周病予防は毎日の習慣と早期対応がすべて

歯周病は、年齢に関係なく誰でもかかり得る病気です。しかも、初期段階では痛みや腫れが目立たず、気づかないうちに進行してしまうのが厄介な点です。

ただし、予防は可能です。正しいブラッシング・フロスや歯間ブラシの活用・生活習慣の見直し・歯科医院での定期チェック――これらを日常に組み込めば、歯ぐきの健康は十分に守れます。

市販の歯周ケア用品も、目的に合ったものを選んで適切に使えば、日々のセルフケアを補助する手段として役立ちます。ただし、違和感がある場合は自己判断せず、必ず歯科医院で診てもらうことが大前提です。

将来の自分の歯を守るために、「今からできることを淡々とやる」――それが最も確実で効果的な歯周病予防です。

【参考】

- 厚生労働省:令和4年歯科疾患実態調査結果の概要 ↩︎

- National Center for Health Statistics (1999) .

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III & IV).

Hyattsville, USA. ↩︎ - 厚生労働省:平成16年国民健康・栄養調査報告 結果の概要「喫煙習慣と歯の状況」 ↩︎