介護予防とは、身体機能や認知機能の低下を防ぎ、自立した生活をできるだけ長く続けるための取り組みのことを指します。将来、介護が必要にならないようにするためには、「今からの備え」がなにより重要です。

この記事では、介護予防の基本から、公的サービスの活用法、そして自分で取り組める具体的な予防策までをわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

介護予防とは?

介護予防とは、高齢者ができるだけ長く自立した生活を続けられるように、要介護状態になるのを防いだり、その進行を遅らせたりするための取り組みです。

これは体を動かすだけでなく、食事・生活習慣・人とのつながりなど、生活全体を見直すことも含まれます。たとえば、人と会話する機会を増やす、栄養バランスを意識する――こうした日常の行動が、介護予防につながります。

また、介護予防は一時的なリハビリや治療ではなく、継続が前提です。本人の努力だけでなく、家族や地域、行政が連携して支える「地域包括ケア」の一部でもあります。

高齢になると体力や判断力の低下は避けられませんが、それを「老い」として悲観するのではなく、「備えるべき変化」として受け入れることが大切です。介護予防の目的は、「衰えを止める」ことではなく、「自分らしさを保つ」ことにあります。

<具体的な予防行動の例>

| 予防行動の例 | 内容の例 |

|---|---|

| 身体機能の維持 | 毎日の散歩、ストレッチ、軽い筋力トレーニング |

| 栄養の見直し | たんぱく質を意識した食事、栄養バランスの確認 |

| 社会参加 | 地域の集まりに参加、友人との定期的な会話 |

| 生活習慣 | 規則正しい生活、十分な睡眠、口腔ケアの継続 |

こうした習慣を日々積み重ねていくことが、将来の介護リスクを下げ、本人と家族の安心にもつながります。

介護予防が求められる背景

介護予防が強く求められているのは、単なる個人の健康維持のためではありません。日本社会全体が高齢化の影響を大きく受けており、介護を必要とする人が急増していることがその背景にあります。

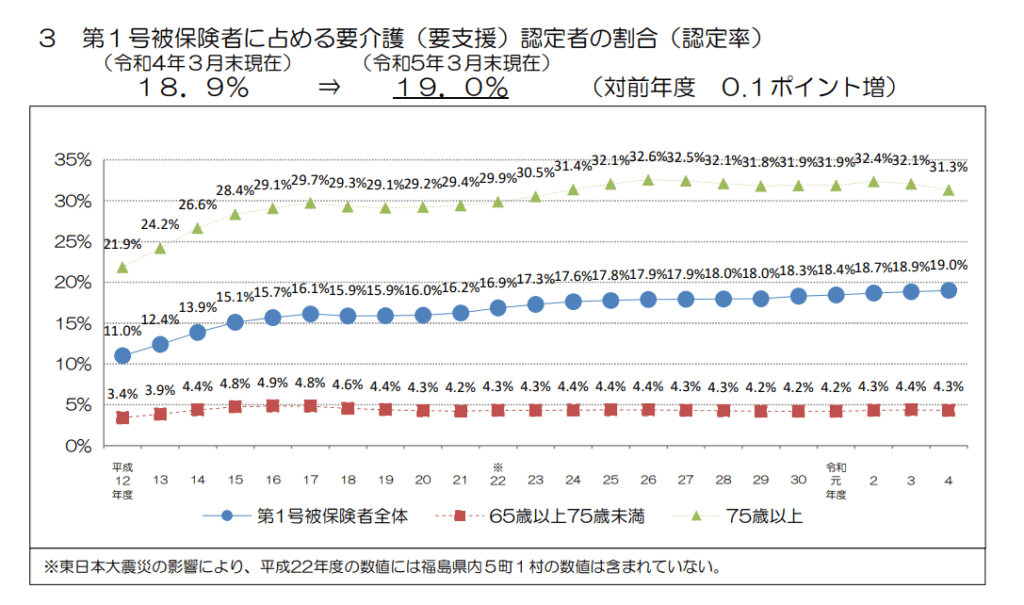

実際に厚生労働省の「令和元年度 介護保険事業状況報告」によると、75歳以上の高齢者人口は今後も大幅に増加すると見込まれています。

それに伴い要介護認定を受ける人の数も増加しています。特に75歳を超えると、3人に1人以上が介護を必要とする状態になっているというデータがあります。

これにより大きな課題となっているのが、介護保険制度の財政的な負担の増大です。介護サービスの利用が増えれば、その分だけ保険料や税金による支えも必要になります。

国や自治体にとっても財政的な圧迫は避けられず、持続可能な社会保障制度を維持するためには、要介護状態になる人を減らすことが欠かせません。

このような状況を受け、2006年には介護保険法が改正され、正式に「介護予防」が制度として位置づけられました。以降、介護予防は高齢者支援の中核的な方針として全国で展開されています。

高齢化は避けられない現実だからこそ、「介護にならないように備える」という考え方が、今後ますます求められていくでしょう。

介護予防の目的と効果

現代では、医療や介護の技術が進歩し、平均寿命は延びていますが、それに伴い重要になってきているのが「健康寿命」の延伸です。この健康寿命をいかに長く保つかが介護予防の大きなテーマです。

健康寿命:介助を必要とせずに日常生活を送れる期間のこと

自立生活の維持とQOLの向上

介護予防の最大の目的は、本人が自分らしい生活を続けられるようにすることです。買い物に行く、友人と会話する、趣味を楽しむなど、当たり前の日常をできるだけ長く保つことが、生活の質(QOL)の維持・向上に直結します。

介護が必要になると、自分の意思だけでは行動が制限され、生活の自由度が下がります。介護予防によってこの状態を防ぐことで、「自分で選び、自分で決める」生活を継続しやすくなります。

医療・介護費用の抑制

介護予防は、国や自治体にとっても大きな意義があります。要介護者が増えるほど、医療費・介護保険費の負担は重くなります。そのため、予防によって介護を必要とする人を減らせれば、財政面の負担も軽減され、持続可能な社会保障制度につながります。

また、本人や家族にとっても、在宅介護や施設入所にかかる費用を抑えることができるというメリットがあります。

認知症やうつ、社会的孤立の予防

介護予防は、身体的な衰えだけでなく、認知症やうつ、社会的孤立といった精神・心理面の問題にも効果があることがわかっています。

たとえば、人と話す機会が多い人ほど認知機能が保たれやすいという研究もあり、地域の集まりやボランティア活動に参加することが、自然な介護予防につながります。また、孤立を防ぐことは、うつの予防にも効果的です。

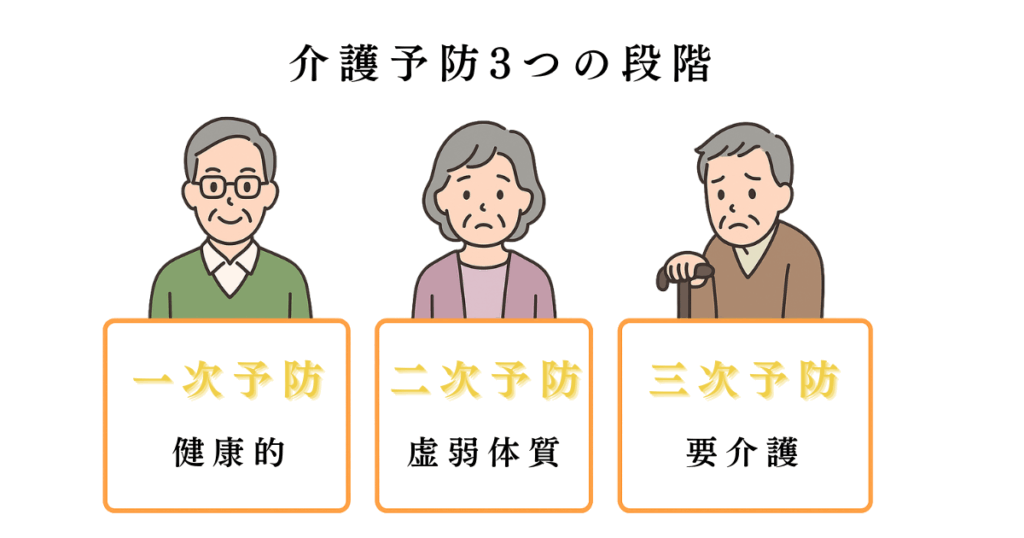

介護予防の3つの段階

介護予防と一口にいっても、すべての高齢者に同じ対策が必要なわけではありません。健康状態や生活環境によって、取り組むべき内容や方法は異なります。そのため、介護予防は次の3段階に分けて考えることが重要です。

- 一次予防

- 二次予防

- 三次予防

この段階的なアプローチにより、自分の状態に合った無理のない対策を行うことができ、効果的に自立した生活を維持しやすくなります。以下では、それぞれの段階に応じた具体的な取り組みをご紹介します。

一次予防:健康な高齢者

一次予防とは、まだ介護の必要がない健康な高齢者が対象です。この段階では、将来のリスクを減らすために、日常の中で体と心を整える、次のような生活習慣を築くことが中心になります。

- 適度な運動(ウォーキング、体操、筋力トレーニングなど)

- 栄養バランスの取れた食事

- 社会とのつながり(サークル参加や地域イベントなど)

たとえば、毎朝決まった時間に散歩をする、週に1回でも趣味の集まりに出かけるといった行動は、身体機能だけでなく、精神的な充実感も高めてくれます。

「元気な今こそ、介護予防の始めどき」です。まだ問題がないと感じていても、今から備えることが将来の自立につながります。

二次予防:虚弱状態が見られる(フレイル傾向)

二次予防は、「フレイル」と呼ばれる虚弱状態が見られる人が対象です。フレイルは「健康」と「要介護」の中間段階であり、早期の対応によって元の状態に戻る可能性があります。

<フレイルのサイン>

- 最近、疲れやすくなった

- 食欲が落ちてきた

- 外出の回数が減ってきた

- 体重が減ってきた

こうした変化がある場合、地域包括支援センターや医療機関での定期的な健康チェックやフレイル評価を受けることが推奨されます。

また、地域で実施されている通いの場や健康教室に参加することで、運動・食事・交流をバランスよく取り入れが可能です。介護状態への進行を防ぐためには、早めの対策が大切になります。

三次予防:要介護者

三次予防は、すでに要支援・要介護状態にある方が対象です。この段階では、現状をできるだけ維持・改善し、重度化や寝たきりを防ぐことが目標、主な対策としては次のようなものがあります。

- 専門職によるリハビリテーション

- 介護サービス(訪問介護、デイサービスなど)の活用

- 栄養・口腔ケアの見直し

- 家庭内の転倒防止や生活環境の整備

要介護になったからといって、改善の余地がないわけではありません。たとえば、短時間でも専門的なリハビリを続けることで歩行機能が回復し、再び外出できるようになる例もあります。

また、介護サービスを上手に使うことで、家族の負担も軽減され、本人の生活の質を高めることが可能です。

フレイル予防も介護予防の一環

フレイルとは、加齢にともなって心身が少しずつ衰えていく「虚弱状態の前段階」を指します。健康と要介護の中間にあたる状態とも言われており、放っておくと介護が必要な状態へと進行するリスクがあります。

しかし、フレイルの段階であれば、適切な対応をすれば改善が見込めます。そのため、「まだ元気だけど少し疲れやすくなった」「活動量が減ってきた」と感じた段階で予防に取り組むことが重要です。

フレイル予防の3本柱は「栄養・運動・社会参加」

フレイル対策として推奨されているのが、「栄養」「運動」「社会参加」の3つです。どれか一つだけでは不十分で、バランスよく取り組むことが大切です。

| 対策の柱 | 具体的な取り組み例 |

|---|---|

| 栄養 | たんぱく質を意識した食事、間食でエネルギー補給、低栄養の防止 |

| 運動 | 散歩やラジオ体操、軽い筋トレなど、毎日の中で体を動かす習慣 |

| 社会参加 | 趣味の集まりへの参加、友人との交流、地域のボランティア活動など |

たとえば、「最近食が細くなった」「出かけるのが億劫になった」といった小さな変化が、フレイルのサインかもしれません。その段階で食事や運動習慣を見直し、週に1回でも人と会う場をつくるだけで、大きな予防効果が期待できます。

地域の支援資源を活用しよう

近年、多くの自治体では、フレイルや介護予防のための「通いの場」や「地域サロン」、「介護予防教室」などを実施しています。こうした場は、身体を動かしながら人と交流できる、非常に有効な介護予防の環境です。

また、地域包括支援センターでは、健康状態に不安のある高齢者に対し、フレイル評価やリハビリテーション指導、栄養相談などの支援も行っています。

「一人では何から始めたらよいかわからない」という方でも、地域の支援を活用すれば、無理なく続けられる介護予防ができます。

介護予防チェックリストで現状を確認しよう

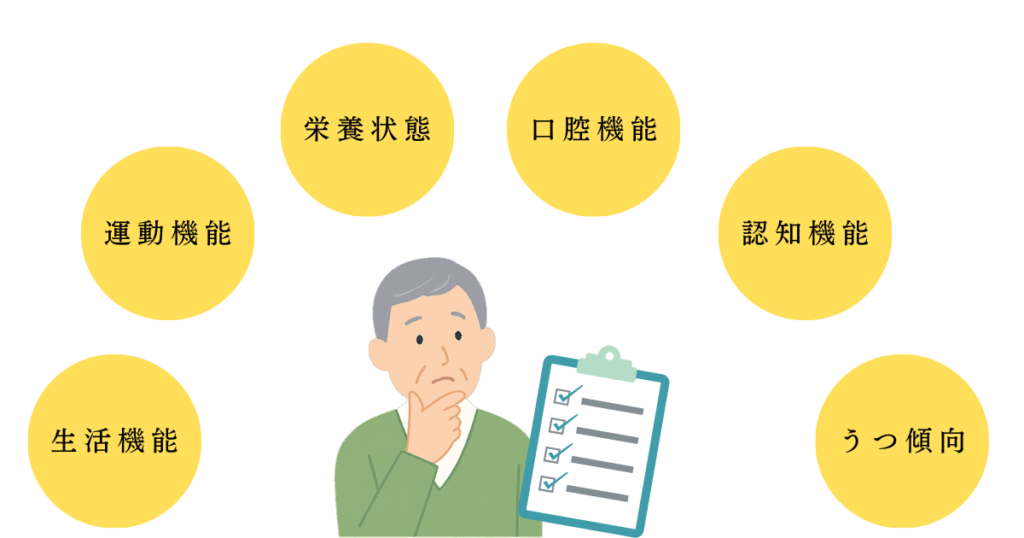

介護予防を効果的に進めるには、自分の心身の状態を客観的に把握することが大切です。そこで役立つのが、全国の自治体でも活用している厚生労働省の「基本チェックリスト」です。

基本チェックリスト(25項目)

このチェックリストは、運動機能、栄養状態、口腔機能、認知機能、うつ傾向など、多方面にわたる合計25項目で構成されています。

質問に「はい」「いいえ」で答える形式で、点数の合計によって支援の必要性を判断します。

| No. | 質問項目 | 回答選択肢 | |

|---|---|---|---|

| 1 | バスや電車で1人で外出していますか | 0点:はい | 1点:いいえ |

| 2 | 日用品の買い物をしていますか | 0点:はい | 1点:いいえ |

| 3 | 預貯金の出し入れをしていますか | 0点:はい | 1点:いいえ |

| 4 | 友人の家を訪ねていますか | 0点:はい | 1点:いいえ |

| 5 | 家族や友人の相談にのっていますか | 0点:はい | 1点:いいえ |

| 6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 0点:はい | 1点:いいえ |

| 7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | 0点:はい | 1点:いいえ |

| 8 | 15分くらい続けて歩いていますか | 0点:はい | 1点:いいえ |

| 9 | この1年間に転んだことがありますか | 1点:はい | 0点:いいえ |

| 10 | 転倒に対する不安は大きいですか | 1点:はい | 0点:いいえ |

| 11 | 6ヶ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか | 1点:はい | 0点:いいえ |

| 12 | 身長 cm / 体重 kg(BMI=)※注 | 記入式 | ※BMIが18.5未満の場合:1点 |

| 13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | 1点:はい | 0点:いいえ |

| 14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | 1点:はい | 0点:いいえ |

| 15 | 口の渇きが気になりますか | 1点:はい | 0点:いいえ |

| 16 | 週に1回以上は外出していますか | 0点:はい | 1点: いいえ |

| 17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | 1点:はい | 0点:いいえ |

| 18 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあるといわれますか | 1点:はい | 0点:いいえ |

| 19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | 0点:はい | 1点:いいえ |

| 20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | 1点:はい | 0点:いいえ |

| 21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | 1点:はい | 0点: いいえ |

| 22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | 1.はい | 0点:いいえ |

| 23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | 1点:はい | 0点:いいえ |

| 24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | 1点:はい | 0点:いいえ |

| 25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | 1点:はい | 0点:いいえ |

基本チェックリストの該当基準(目的別まとめ)

| 該当項目 | 目的・判定内容 | 該当の目安(=支援が必要とされる状態) |

|---|---|---|

| No.1~20(全体) | 総合的な生活機能評価(支援の必要性の有無) | 10点以上(=支援が必要な可能性) |

| No.6~10 | 運動機能(転倒リスクなど) | 3点以上(=運動器機能向上支援が必要) |

| No.11+No.12 | 栄養状態 | 両方に該当(=低栄養リスク) ※11: 体重減少あり/12: BMI18.5未満 |

| No.13~15 | 口腔機能 | 2点以上(=口腔ケア支援が必要) |

| No.18~20 | 認知機能 | いずれか1項目以上が「はい」(=認知機能低下の恐れ) |

| No.21~25 | うつ傾向(心理面) | 2点以上「はい」(=うつ傾向の可能性) |

公的な介護予防サービスを利用するには

介護予防の取り組みは、自分でできることに加えて、公的サービスを活用することでより効果的に進めることができます。特に、すでに日常生活に不安がある方や支援が必要な方にとって、行政が提供する制度は心強い味方です。

日本の介護予防サービスは、大きく分けて「予防給付」と「総合事業」の2つがあります。それぞれに対象や内容が異なるため、現在の状態に合わせて適切に選ぶことが大切です。

予防給付

「予防給付」は、要支援1・2の認定を受けた高齢者が対象の介護予防サービスです。介護保険制度の中で位置づけられており、訪問や通所による支援が「現物給付(サービスそのものの提供)」という形で行われます。

このサービスを受けるには、地域包括支援センターなどを通じて介護予防ケアプラン(サービス計画書)を作成する必要があります。

主なサービス内容

| サービス種別 | 内容 |

|---|---|

| 訪問型 | ホームヘルパーによる生活援助(掃除・洗濯・食事支援)や身体介護(入浴・排泄など) |

| 通所型(デイサービス) | 施設での日帰りリハビリ、食事、入浴、レクリエーションの提供 |

| 認知症対応型サービス | 認知症の進行抑制を目的とした、専門的な通所介護や共同生活支援(グループホーム) |

これらのサービスは、要介護状態になることを防ぐために早期から介入し、身体機能や生活機能の維持・改善を図ることが目的です。特に「まだ介護は必要ないが不安がある」という段階での利用が推奨されています。

総合事業(地域支援型)

「総合事業」とは、65歳以上のすべての高齢者を対象とする、自治体が主体となって運営する介護予防・生活支援サービスです。要支援認定を受けていない人でも利用できるのが特徴で、より柔軟かつ地域密着型の支援が提供されます。

この事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つに分かれており、以下のような支援が受けられます。

主なサービス内容

| サービス内容 | 対象者 | 担当者・運営主体 |

|---|---|---|

| 訪問型サービス | 特定高齢者など | 訪問介護員、NPO等 |

| 通所型サービス | 地域高齢者全般 | デイサービス、ボランティア団体等 |

| 生活支援 | 高齢者全般 | 配食サービス、見守り活動など |

たとえば、「買い物やゴミ出しが難しくなってきた」「人と話す機会が減ってきた」といった生活の小さな困りごとにも対応してくれるのが総合事業の強みです。

公的な介護予防サービスは、「自分でがんばる」の延長線にある支援です。状態に応じて適切な支援を受けることで、無理なく安心して生活を続けることができます。サービスの詳細や申請方法は、お住まいの自治体の窓口や地域包括支援センターに相談するのが確実です。

自分で取り組める介護予防の方法

介護予防は、医療や福祉サービスに頼るだけではなく、日々の生活の中でできる習慣づくりが大きな効果をもたらします。特に、まだ要介護状態ではない人にとっては、自分で行う予防こそが将来の安心につながります。

ここでは、自宅でもすぐに始められる4つの基本的な介護予防の方法をご紹介します。どれも特別な道具や知識は不要で、日常生活に少しの工夫を加えるだけで取り組めます。

栄養バランスを整える

栄養は介護予防の土台です。特に意識すべきは「たんぱく質の摂取」です。高齢になると食事量が減りがちですが、筋肉の材料となるたんぱく質が不足すると、筋力が低下しやすくなり、転倒や寝たきりのリスクが高まります。

バランスの取れた食事は「老いを遅らせる投資」と言えます。朝食に卵や納豆を加える、昼食や夕食に魚や肉、豆腐をしっかり取り入れるなど、簡単な工夫で摂取量を増やせます。また、体重が急に減った場合や食が細くなったときは、栄養補助食品などを使うのも一つです。

| 栄養素 | 働き | 含まれる食材の例 |

|---|---|---|

| たんぱく質 | 筋肉や免疫力の維持 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| ビタミンD | 骨の健康維持 | 鮭、しいたけ、卵黄 |

| カルシウム | 骨粗しょう症予防 | 牛乳、小魚、小松菜 |

運動習慣をつける

適度な運動は、筋力や柔軟性の維持だけでなく、心肺機能や認知機能の維持にもつながります。大切なのは、「続けられる運動」を無理のない範囲で取り入れることです。

たとえば、1日15分の散歩や、自宅でできるラジオ体操、椅子に座ったままできるストレッチでも十分効果があります。運動が習慣化すると、気分が前向きになる、生活リズムが整うといった副次的なメリットもあります。

特におすすめは以下のようなメニューです。

| 運動の種類 | 効果 | 続け方のコツ |

|---|---|---|

| 散歩 | 下半身の筋力維持・気分転換 | 毎日同じ時間に出る習慣をつける |

| 軽い筋トレ | 筋力強化・転倒予防 | 無理のない回数から始める |

| ストレッチ | 柔軟性維持・関節のこわばり予防 | 朝や入浴後のタイミングが効果的 |

口腔ケアを怠らない

口腔ケアは見落とされがちですが、介護予防の重要な柱です。「よく噛み、楽しく食べる」ことが、口だけでなく全身の健康を支えることにつながります。口の中が不衛生になると、歯周病や虫歯だけでなく、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)や認知機能の低下にもつながるリスクがあります。

特に高齢になると、噛む力や飲み込む力が衰え、食事中に「むせる」ことが増えます。これを放置すると、肺に食べ物や唾液が入り込み、肺炎を引き起こすこともあります。日頃から以下の点に注意しましょう。

- 毎食後の歯磨きと舌の掃除

- 定期的な歯科検診(半年〜年1回)

- 乾燥対策(こまめな水分補給・うがい)

人との交流を意識する

心の健康も、介護予防には欠かせない要素です。人と話す機会が減ると、孤独感や抑うつ、認知機能の低下に結びつきやすくなります。特に退職後や家族と離れて暮らすようになると、社会とのつながりが希薄になることが多いです。

地域のサロン、趣味の会、ボランティア活動など、無理のない範囲で交流の場を持つことが効果的です。また、電話やオンラインでもいいので、誰かと定期的に話す習慣を持つだけでも、気持ちは安定しやすくなります。

注目される「自立支援介護」とは?

介護が必要になったとき、多くの人が「助けてもらうこと」を当然だと考えがちです。しかし、近年は「できることは自分で行う」ことを重視した「自立支援介護」という考え方が広まりつつあります。この介護の形は、単に手助けをするのではなく、本人の持つ力を引き出し、生活機能を維持・回復させることを目指すものです。

従来の介護では、介助者がすべてを手伝うことが多く、それがかえって本人の身体機能や判断力の低下を早めてしまうケースもありました。一方、自立支援介護では「まだできること」「少し頑張ればできること」を見つけ出し、日々の生活の中でそれを活かすことが基本方針です。

自立支援の4つの基本要素

自立支援介護は、以下の4つの要素を中心に進められます。

| 支援項目 | 具体的な内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 水分補給 | 十分な水分摂取を促す | 便秘・脱水・認知機能低下の防止 |

| 食事(栄養) | 通常食を工夫して提供 | 噛む力・楽しみの維持、栄養状態の改善 |

| 排泄支援 | おむつではなくトイレでの排泄を目指す | 自尊心の維持、生活意欲の向上 |

| 運動(活動) | 筋力維持・回復のための運動 | 転倒予防・生活機能の回復 |

たとえば、トイレに行けるのに毎回おむつを使ってしまうと、移動する筋力や判断力が使われず、次第に衰えていきます。「あと一歩のサポート」を行うことが、本人の意欲や自信を守る介護につながるのです。

「手を貸さないこと」が支援になる

この考え方では、「何でも手伝う」ことが最善ではないとされます。たとえば、箸が使いにくくなった方に、いきなり食事介助をするのではなく、持ちやすい箸やスプーンを用意して、自分の力で食べられるよう環境を整えることが支援になります。

もちろん、安全や衛生の観点から完全な自立が難しい場面もありますが、その中でも「自分でできる部分を見極める」視点が大切です。

介護される側の「やる気」を引き出す

自立支援介護が大切にするのは、身体だけでなく本人の意欲やプライドにも配慮することです。「自分でトイレに行けた」「今日は全部食べられた」など、小さな成功体験を積み重ねることで、生活への前向きな姿勢が生まれます。

これは、高齢者本人の生きがいやQOL(生活の質)を高めるだけでなく、介護する家族やスタッフの精神的な負担を軽くする効果もあります。

自立支援介護は、今後の介護の主流になる考え方です。本人の力を信じ、少しでも自立した生活が続けられるように支援することが、介護の質を高め、老後の生活を豊かにするポイントです。「できることを奪わない介護」が、真の支援と言えるのかもしれません。

「自立支援介護」に力を入れている施設を選ぶことで、入居後の生活の質は大きく変わります。介護の現場では、依存を前提とするケアから、本人の能力を引き出す支援型の介護へとシフトしつつあります。しかし、施設ごとの取り組みには差があるため、事前の確認が重要です。

リハビリの実施状況・専門職の配置は最重要ポイント

自立支援介護の柱となるのが、「運動による機能回復・維持」です。そのため、理学療法士や作業療法士などの専門スタッフが常駐しているかどうかは、施設選びの大きな判断材料になります。

また、専属でなくても、デイサービスや外部リハビリと連携している施設もあります。以下の点を確認しましょう。

| チェック項目 | 確認すべきポイント |

|---|---|

| リハビリの頻度 | 週何回、どんな内容で実施されているか |

| スタッフの専門性 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の有無 |

| 個別対応の有無 | 入居者ごとのリハビリプランがあるか |

リハビリの充実度が、自立支援の質を左右するといっても過言ではありません。

日常的な訓練環境やレクリエーションの内容も重要

日常生活における自立支援は、運動だけでは成り立ちません。生活の中で、できることを維持するためには、訓練の場が生活に自然に組み込まれていることが大切です。

たとえば、「調理の一部を手伝う」「洗濯物をたたむ」などの軽作業や、グループで行うレクリエーションもその一環です。以下のような観点でチェックするとよいでしょう。

- 入浴や排泄を自立して行えるような支援環境があるか

- 手作業やゲームなど、五感を使う活動が日常にあるか

- レクリエーションに目的があり、継続性があるか

入居前の見学・相談は必須ステップ

パンフレットや公式サイトの情報だけでは、実際の雰囲気や支援体制までは見えません。そのため、入居前には必ず見学や相談を行うことが大切です。

見学時には次のような点を確認しましょう。

- 施設内にリハビリ室や訓練スペースがあるか

- どのような介護方針が共有されているか(スタッフにも質問してみる)

- 食事の内容や水分補給の取り組みに注目

- トイレの使用状況(おむつ依存が多くないか)

また、事前相談では、自立支援の具体的な取り組み内容や、入居者一人ひとりへの支援計画の有無などについて、しっかりと説明を求めましょう。

「自立を支援する施設かどうか」は、見た目だけでは判断できません。家族が納得し、本人にとっても前向きな生活が送れる環境かどうかを、現場の様子から丁寧に見極めていくことが重要です。納得のいく施設選びが、本人の可能性を大きくこととなります。

まとめ|介護予防は“今”からできることを始めることが大切

介護予防は、「まだ大丈夫」と思える今のうちから始めることが大切です。健康で自立した生活を少しでも長く続けるためには、日々の生活習慣を見直し、小さな予防を積み重ねていくことが将来の大きな差につながります。

公的な介護予防サービスや地域の支援も、上手に活用することで取り組みやすくなります。自分一人で抱え込まず、地域包括支援センターなどを活用しながら、必要な情報を集めていくことも予防の一環です。

自分の体と心に向き合い、できることを今から始めていく。それが、介護に頼らない人生への確かな一歩になります。