訪問介護は、介護が必要な方が自宅で安心して生活を続けるために受けられる支援サービスです。身体介護や家事の手伝いといった日常生活のサポートを、資格を持つ介護職員が訪問して行います。

本記事では、訪問介護の具体的なサービス内容、利用までの流れ、かかる費用、そして注意すべき点までを丁寧に解説します。

訪問看護との違いや、在宅介護が難しくなったときの選択肢についても触れているため、訪問介護を検討中の方やご家族にとって実用的な情報が得られる内容となっています。

訪問介護とは

訪問介護とは、要介護認定を受けた方の自宅に、資格を持つ介護職員(訪問介護員またはホームヘルパー)が訪問し、日常生活を支援するサービスです。

高齢化が進む現代社会において、「できる限り住み慣れた自宅で生活を続けたい」と考える方は多くいらっしゃいます。その思いを支える仕組みの一つで、介護保険の対象サービスとして提供されています。

サービス内容は大きく分けて、「身体介護」と「生活援助」の2つです。身体介護では食事・入浴・排泄といった基本的な動作を支援し、生活援助では掃除・洗濯・調理などの家事をサポートします。

訪問介護の最大の特徴は、利用者が可能な限り自分の力で生活を続けられるように促す点です。介護職員は何でも代行するのではなく、「できることは本人が行い、必要なところだけを補う」という考え方に基づいてサービスを提供しています。

また、自宅で介護を行うご家族にとっても、訪問介護は大きな助けになります。介護の負担を軽減し、心身の余裕を確保することで、家族関係の安定にもつながります。

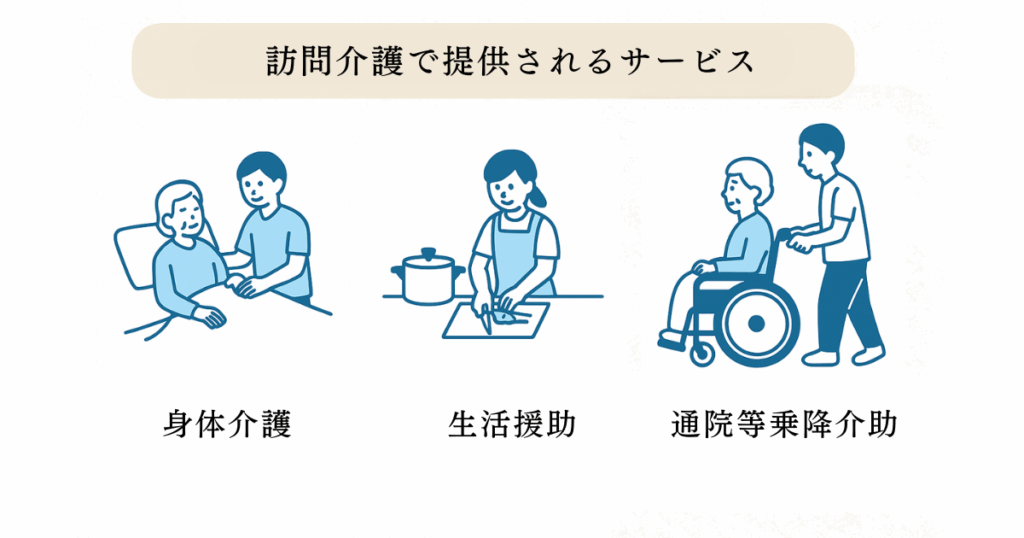

訪問介護のサービス内容

訪問介護では、利用者の心身の状態や生活環境に合わせて、さまざまな支援が提供されます。

提供されるサービスは大きく分けて「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3種類で、すべてケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて行われます。ここでは、それぞれのサービス内容について具体的に説明します。

身体介護

身体介護は、利用者の体に直接触れて行う支援です。主に、以下のような場面で活用されます。

| サービス項目 | 内容の概要 |

|---|---|

| 食事介助 | 配膳、食事中の補助、口腔ケア |

| 排泄介助 | トイレ誘導、おむつ交換、後始末 |

| 入浴介助 | 入浴準備、洗身、洗髪、着替えの補助 |

| 清拭・整容 | 入浴できない場合の体拭き、爪切り、整髪など |

| 更衣介助 | 衣類の着脱を支援 |

| 移乗・体位変換 | ベッドと車いす間の移動、寝返りの補助 |

| 外出介助 | 通院・買い物への同行、移動支援 |

さらに、訪問介護員が特定の研修を修了している場合、「たんの吸引」や「経管栄養」といった医療的ケアの一部も提供可能です。

身体介護は、利用者の身体状況に合わせて柔軟に調整されるため、安心して在宅生活を続けるうえで非常に重要な支援になります。

生活援助

生活援助は、日常生活に必要な家事をサポートするサービスです。要介護者が一人暮らし、または同居家族が家事を担えない場合など、主に次のようなサービスが提供がされます。

| サービス項目 | 内容の概要 |

|---|---|

| 掃除 | 居室や水回りの清掃、ゴミ出し |

| 洗濯 | 洗濯機操作、干す・たたむ・収納まで |

| 調理 | 献立作成、調理、配膳、片付け |

| 買い物代行 | 日用品・食材の購入を代行または同行 |

生活援助の基本姿勢は、単なる「家事の代行」ではなく、利用者が自分でできることを尊重しながら、必要な部分をサポートすることです。また、ヘルパーが家庭内の様子を観察することで、体調変化や異常を早期に察知できるという大きな利点もあります。

通院等乗降介助

通院等乗降介助は、車での通院や買い物の際に、乗り降りや移動をサポートするサービスです。

- 車椅子での乗車補助や、玄関から病院入口までの移動補助が含まれる

- 病院内の付き添いや手続きは対象外(病院スタッフが対応)

このサービスは、要介護者が安全に外出できるようにするために非常に重要で、通院が負担になりやすい方にとって安心できる支援となります。

これらの訪問介護サービスは、利用者の状態や生活スタイルに応じて組み合わせることが可能です。ケアマネジャーとの相談を通じて、必要な支援を必要な分だけ取り入れることが、在宅介護をスムーズに進める鍵となります。

訪問介護で介護保険の対象外となるサービス

訪問介護はとても便利なサービスですが、介護保険のルール上、受けられない支援もあります。

誤って依頼してしまうと、希望するサポートが受けられなかったり、別のサービスを探す手間がかかったりするため、あらかじめ対象外のサービスを知っておくことが大切です。

介護保険の対象外となる行為

訪問介護で支援を受けられるのは、あくまで利用者本人の日常生活に必要な行為です。そのため、以下のような内容は介護保険の対象外となります。

| サービス | 対象外 |

|---|---|

| 家事援助・生活支援 | 大掃除、窓拭き、床のワックスがけ、ペットの世話(散歩、餌やり)、草むしり、庭木の手入れ、洗車、家具の移動や修繕、同居家族のための調理や洗濯など |

| 外出・送迎支援 | 趣味や買い物のための外出付き添い、冠婚葬祭への同行、旅行の付き添い、通院時の病院内での付き添いなど |

| 見守り・緊急対応 | 定期的な訪問や電話による安否確認、緊急通報システムの設置と対応、センサーを利用した異常検知と通知など |

| 配食・訪問理美容サービス | 栄養バランスを考慮した食事の宅配、自宅での理美容サービス(カット、カラーなど)、自治体によるおむつの支給や購入費助成など |

| その他のサービス | 自費リハビリテーション、趣味活動やレクリエーションの支援、役所手続きや書類作成の代行、留守宅の管理(郵便物の受け取り、掃除など)など |

これらは、日常的な生活支援とは言えず、ヘルパーが行わなかったとしても生活に大きな支障がないと判断されるため対象外です。

訪問介護がカバーできない内容についても、自治体の介護保険外サービスや自費サービスを利用すれば、対応できることがあります。「できない」と断念する前に、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談して、他の選択肢を探してみましょう。

医療行為に該当するもの

訪問介護員は医療資格を持っていないため、以下のような医療行為は原則として実施できません。

- 点滴や注射

- インスリンの自己注射補助

- 褥瘡(じょくそう/床ずれ)の処置

- カテーテル管理や吸引

- 経管栄養(胃ろう・鼻腔栄養など)

ただし、特定の研修を修了した介護職員が、一定の条件のもとで「たんの吸引」や「経管栄養」をおこなうことは可能です。ただし、医療的ケアが必要な場合は、「訪問看護」などの医療系サービスを併用する必要があります。

訪問介護の利用条件と流れ

訪問介護は誰でもすぐに使えるサービスではありません。介護保険制度に基づいて、一定の条件を満たした方だけが利用できるしくみになっています。

また、利用開始にはいくつかの手続きが必要です。この見出しでは、訪問介護を利用するための条件と具体的な手続きの流れについて説明します。

利用できる人の条件

訪問介護を利用できるのは、原則として「要介護認定」を受けた方です。

| 区分 | 利用可能なサービス |

|---|---|

| 要介護1〜5 | 訪問介護(身体介護・生活援助・通院介助など) |

| 要支援1〜2 | 介護予防訪問介護(主に生活援助) |

要支援の方でもサービスは利用可能ですが、利用回数や内容には制限があります。たとえば、要支援1の方は原則週2回まで、要支援2の方は週3回までが上限とされています。

利用までの流れ

訪問介護の利用は、以下のステップを踏んで進めます。

市区町村の窓口で申請書を提出します。申請は本人だけでなく、家族や地域包括支援センターでも代行可能です。

調査や主治医の意見書をもとに、30日以内に「要介護度」が通知されます。

要介護1以上の認定を受けた場合、居宅介護支援事業所を通じてケアマネジャーを選任します。

ケアマネジャーが家庭を訪問し、生活状況を確認しながら介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

ケアプランに基づき、実際にサービスを提供する事業所と利用契約を結びます。

契約完了後、訪問スケジュールに沿ってサービスが始まります。

このように、訪問介護を利用するには一定の手続きが必要ですが、ケアマネジャーが中心となって支援してくれるため、心配しすぎる必要はありません。不明点があれば、地域包括支援センターや介護相談窓口に問い合わせましょう。

訪問介護の費用とルール

介護保険を使えば自己負担を抑えられますが、利用時間や内容によって金額が変わるため、事前に把握しておくことが安心につながります。また、介護サービスには独自のルールもあるため、注意点もあわせて確認しましょう。

基本的な費用

訪問介護の費用は「単位数」という基準で定められており、その単位に10円(地域によって調整あり)を掛けた金額がサービス費用になります。介護保険を利用すると、そのうち1割(一定所得以上の方は2〜3割)自己負担として支払います。

以下は、よく使われるサービスとその費用の目安(1割負担時)です。

| サービス内容 | 利用時間 | 単位数 | 自己負担額(目安) |

|---|---|---|---|

| 身体介護 | 20分未満 | 163単位 | 約163円 |

| 身体介護 | 30〜60分未満 | 387単位 | 約387円 |

| 生活援助 | 45分以上 | 220単位 | 約220円 |

| 通院介助 | 片道 | 97単位 | 約97円 |

このように、サービス時間が長くなるほど費用は上がりますが、「使った分だけ」の支払いになるため、柔軟に調整しやすいのが特徴です。

2時間ルールと利用制限

訪問介護には「2時間ルール」と呼ばれる決まりがあります。これは、同じ日に複数の訪問介護サービスを利用する場合、2時間以上間隔を空けないと、2回分として扱われないというルールです。

たとえば、午前9時と午前10時にそれぞれ別のサービスを受けた場合、それらは1回のサービスとして計算されてしまい、報酬や自己負担額にも影響します。

このルールは制度上の制限であるため、ケアプラン作成時にケアマネジャーがしっかり調整してくれます。ただし、自身でも仕組みを理解しておくと、無駄な費用発生やスケジュールの混乱を避けることができます。

訪問介護の費用は、思ったよりも柔軟に調整できる仕組みになっています。介護保険を上手に活用し、自分や家族の生活に合った支援を選ぶことが重要です。サービス内容や時間による違いを正しく理解し、安心して訪問介護を利用しましょう。

訪問介護のメリット・デメリット

訪問介護は、要介護者ができる限り自宅で安心して生活を続けられるようにするための重要な介護サービスです。

しかし、すべての人や場面において最適とは限らず、メリットとデメリットの両面があります。訪問介護を選ぶ前に、良い点と注意点をきちんと理解しておきましょう。

メリット

訪問介護の主なメリットは以下のとおりです。

- 住み慣れた自宅で生活を継続できる

施設に入居せずに済むため、精神的な負担が少なく安心感がある - 必要なサービスだけを柔軟に利用できる

身体介護や生活援助など、自分に合った支援を選べる - 家族の介護負担が軽減される

専門職が支援することで、家族の身体的・精神的負担を減らせる - 一人暮らしでも安否確認になる

定期的な訪問があることで、急な異変にも早く気づきやすくなる - 費用を抑えやすい

介護保険が適用され、使った分だけの自己負担で済む

このように訪問介護は、自立支援と家族の支援を両立させる点で優れています。

デメリット

一方で、訪問介護には以下のような制限や課題もあります。

- 受けられるサービスに限りがある

医療行為や家族への支援などは対象外 - 担当者が複数で対応が変わる場合がある

曜日や時間帯によって担当ヘルパーが変わり、利用者との相性や意思疎通にばらつきが出ることもある - 24時間対応は原則不可

夜間や緊急時の対応が難しく、在宅での介護に限界を感じる場合も - 住環境に条件がある

段差の多い住宅や狭い浴室などでは、サービスが制限されることがある

特に注意すべきなのは、「訪問介護=何でもしてもらえるサービス」ではないという点です。医療や非日常的な家事など、制度上できないこともあるため、過度な期待は避けるべきです。

訪問介護の導入を検討する際は、自分や家族にとって何が必要で、どこに支援が必要かを冷静に見極めることが大切です。メリットとデメリットの両方を理解し、他の介護サービスとの併用も含めて、最適な形を探っていくことが、安心した在宅生活に繋がります。

訪問介護と訪問看護の違い

在宅での支援にはさまざまなサービスがありますが、その中でも混同しやすいのが「訪問介護」と「訪問看護」です。

どちらも利用者の自宅にスタッフが訪問する点は共通していますが、目的や内容、対象者が大きく異なります。ここでは、それぞれの違いをわかりやすく解説します。

訪問介護と訪問看護の違い

在宅支援には「訪問介護」と「訪問看護」という2つの主要なサービスがあります。どちらも利用者の自宅で提供されますが、支援の目的・内容・提供者・対象者などが大きく異なります。以下の表に、両者の特徴をまとめました。

| 比較項目 | 訪問介護 | 訪問看護 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 日常生活の支援、自立支援 | 医療的ケア・病状管理 |

| 対象者 | 要介護認定を受けた高齢者や障がい者 | 医師が必要と認めた方(介護保険・医療保険どちらでも利用可) |

| 提供者 | 介護福祉士、訪問介護員(ホームヘルパー) | 看護師、保健師、准看護師など |

| 主なサービス内容 | 食事・入浴・排泄などの身体介護、掃除・洗濯などの生活援助 | バイタルチェック、服薬管理、点滴、吸引、褥瘡処置など医療的ケア |

| 医療行為の有無 | 原則不可(たんの吸引・経管栄養は一定条件で可) | 医師の指示のもと、実施可能 |

| 利用に必要な条件 | 要介護認定が必要(要支援1〜2は予防サービス) | 主治医の指示書が必要 |

| 利用目的の例 | 家事ができない、入浴に不安がある、家族の介護負担を軽減したい | 病状の悪化が不安、服薬を管理してほしい、退院後のケアを継続したい |

このように、訪問介護は「生活支援」中心、訪問看護は「医療支援」中心という明確な役割の違いがあります。

訪問介護では、食事や入浴など日常生活に密着したサポートを提供し、できる限り自立した暮らしを支えるのが目的です。一方、訪問看護は、持病のある方や退院直後の方などに対して、医療的ケアを行うサービスです。

どちらか一方では対応できないことも多いため、必要に応じて併用することで、より安全で安心な在宅生活が実現できます。どのような支援が必要か迷った場合は、ケアマネジャーや主治医に相談して最適な組み合わせを検討することが大切です。

訪問介護と訪問看護の併用について

訪問介護と訪問看護は、併用することでより包括的な在宅支援が可能になります。たとえば、訪問看護で医療処置を受けながら、生活面では訪問介護に支援してもらうというように、役割を分けて利用するのが一般的です。

| 比較項目 | 訪問介護 | 訪問看護 |

|---|---|---|

| 主な提供者 | 介護福祉士・訪問介護員 | 看護師・保健師など |

| 支援内容 | 生活支援・身体介護 | 医療処置・健康管理 |

| 対象者 | 要介護認定を受けた方 | 医師が必要と認めた方 |

| 医療行為 | 原則不可(一部可) | 可能(医師の指示による) |

違いを理解して正しく使い分けることで、安心した在宅生活を過ごすことができます。ケアマネジャーや主治医と相談しながら、自分や家族にとって必要な支援を適切に組み合わせましょう。

訪問介護が難しくなったときの選択肢

訪問介護は自宅での生活を支えることができますが、病状の進行や介護負担の増加により、在宅での支援が難しくなることがあります。

限界を迎えてからでは選択肢が限られるため、本人と家族が早めに将来の過ごし方を共有しておくことが、納得のいく介護につながります。必要に応じて専門職の意見を取り入れ、無理のない支援体制を整えてください。

症状の変化に気づいたときの対応

体調の悪化や介護量の増加が見られた場合は、まず本人の希望を確認することが重要です。自宅での生活を続けたいのか、別の選択肢を考えたいのかを丁寧に話し合いましょう。

そのうえで、ケアマネジャーや主治医と連携し、現在の支援体制の見直しをおこないます。訪問介護や訪問看護で対応しきれない場合は、施設入居を含めた選択肢を検討します。準備は余裕のある段階から始めておくことが理想的です。

ホスピス型住宅という選択肢

医療的ケアが常時必要になった場合や、家族の介護が限界に近づいたときは、ホスピス型住宅への移行も視野に入れてください。

この施設では、24時間体制で看護師や介護職が常駐し、痛みの緩和や日常生活の支援が受けられます。退院後の在宅生活に不安がある場合にも有効です。

なお、ホスピス型住宅は介護保険だけでなく、医療保険や自費負担が必要になることがあります。利用前には費用やサービス内容について十分な説明を受けておくことが大切です。

まとめ

訪問介護は、要介護者が住み慣れた自宅で安心して暮らし続けるための、基本となる介護サービスです。食事や排泄、入浴といった身体介護から、掃除や洗濯などの生活援助まで、日常生活の幅広い場面で支援を受けることができます。

介護保険を活用することで、自己負担を抑えながら必要なサービスを選んで受けられる柔軟さがあり、家族の介護負担軽減にも大きく貢献します。一方で、医療行為や本人以外への支援など、一部対応できない内容もあるため、制度の範囲やルールを正しく理解しておくことが重要です。

また、症状が進行した場合や在宅での介護が難しくなった場合には、訪問看護やホスピス型住宅といった次の選択肢も事前に検討しておくことで、本人も家族も安心して生活を続けることができます。

訪問介護を最大限に活用するためには、ケアマネジャーとの連携を大切にし、定期的にサービス内容を見直しながら、自分に合った介護環境を整えていくことが鍵です。

介護が必要な方だけでなく、支えるご家族にとっても、訪問介護は日々の生活を支える心強い味方です。正しく理解し、上手に取り入れることで、より豊かで安定した在宅生活を実現できるでしょう。