高齢化が進むなか、家族の介護が突然必要になることは珍しくありません。仕事を続けながら介護に向き合うには、制度の活用が不可欠です。

本記事では、「介護休業制度」と「介護休暇制度」の違い、取得条件、給付金、企業の対応義務について整理し、状況に応じた使い分け方を解説します。

介護休業制度とは?

日本では高齢化が進み、多くの家庭で「家族の介護」と「仕事の両立」が避けられない課題になっています。介護の必要が突然訪れたとき、働く人が仕事を続けながら家族のケアを行うためには、企業側の制度的な支援が不可欠です。

そうした背景の中で、介護休業制度は労働者が安心して介護に専念できる環境を整えるために設けられた仕組みです。この制度は法律に基づいており、すべての企業に対して対応が求められています。

制度の目的と背景

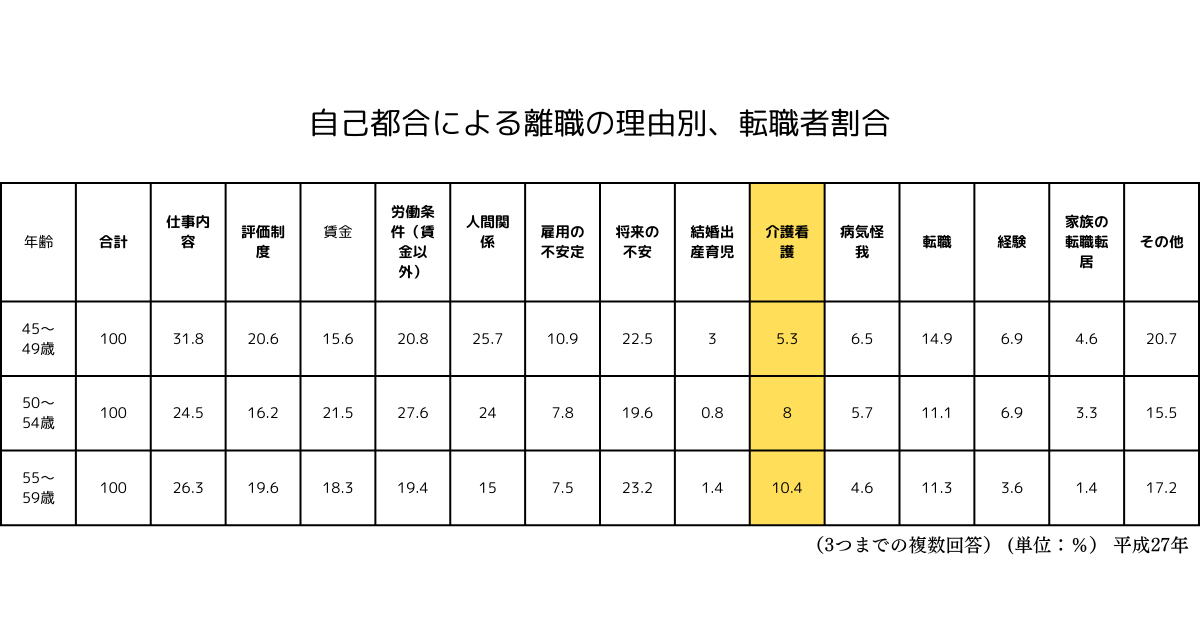

介護休業制度の最大の目的は、「介護を理由に仕事を辞める人=介護離職」を減らすことです。家族が突然、病気や認知症などで介護を必要とする状態になると、多くの人が仕事を一時的に休まなければならなくなります。

しかし、制度の理解不足や職場の支援体制が整っていないことから、40代〜50代の働き盛りの世代が、親の介護を理由に離職する例は少なくありません。

このような問題に対応するために設けられたのが、介護休業制度です。

これは1995年に「育児・介護休業法」として法制化され、すべての企業に対して対応が義務付けられました。つまり、企業の規模にかかわらず、要件を満たす従業員が申し出れば、企業は介護休業の取得を拒否できません。

介護休業と介護休暇の違い

「介護休業制度」と言うと、すべて同じように思えるかもしれませんが、実は「介護休業」と「介護休暇」には明確な違いがあります。この違いを理解することで、状況に応じた適切な制度を選びやすくなります。

| 項目 | 介護休業 | 介護休暇 |

|---|---|---|

| 目的 | 長期的な介護への対応 | 短期的・突発的な介護への対応 |

| 取得日数 | 最大93日(3回に分割可) | 年間5日(2人以上で10日) |

| 取得単位 | 日単位 | 1日または時間単位 |

| 給付金の有無 | あり(介護休業給付金) | なし |

たとえば、施設の入所手続きや同居に向けた住環境の整備など、長期的に仕事を休む必要がある場合には「介護休業」が適しています。一方で、通院の付き添いや介護サービスの相談など、1日または数時間で済むような用事には「介護休暇」が便利です。

よくある誤解として、「介護休暇にも給付金が出るのでは?」と考えられがちですが、給付金が支給されるのは「介護休業」のみです。そのため、経済的な補償が必要なケースでは、どちらの制度を使うべきか慎重に判断しましょう。

介護休業制度の詳細

介護休業制度を正しく活用するためには、誰が対象になるのか、どのような条件で取得できるのかを具体的に理解する必要があります。

この制度は法律で定められたものですが、企業や就業形態によって一部の適用条件が異なることもあるため、細かいポイントに注意が必要です。

対象者と対象家族

介護休業を取得できるのは、「要介護状態にある家族を介護する労働者」です。ここでいう「要介護状態」とは、病気やけが、高齢などによって、日常生活の世話を継続的に必要とする状態を指します。

対象となる家族の範囲は以下のとおりです。

- 配偶者(事実婚を含む)

- 父母((養父母を含む、実父母および義父母)

- 子(養子を含む)

- 祖父母(本人の祖父母のみ、同居かつ扶養)

- 兄弟姉妹(同居かつ扶養)

- 孫(同居かつ扶養))

また、すべての労働者が無条件に対象となるわけではなく、以下のような例外があります。

- 入社から1年未満の労働者

- 所定労働日数が週2日以下の労働者

- 休業開始から93日以内に雇用契約が終了することが明らかな場合

これらは、会社と労使協定を結んでいる場合に限り、対象外とすることができます。

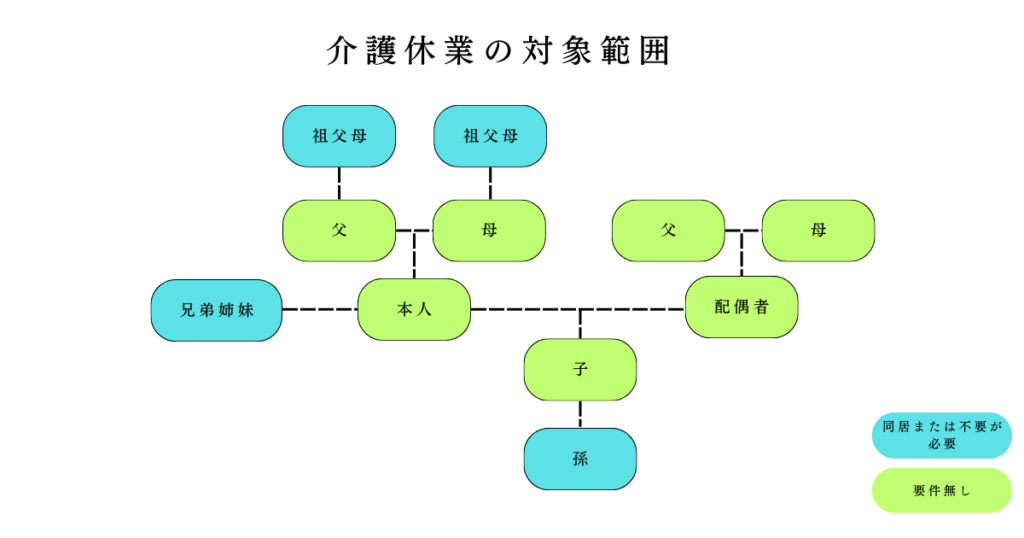

取得可能な日数と単位

介護休業は、対象家族1人につき最大93日まで取得することができます。さらに、この93日間は一度にまとめて取る必要はなく、最大3回まで分割して取得することが可能です。

- 例 1:30日 + 30日 + 33日

- 例 2:10日 + 83日

- 例 3:10日 + 43日 + 30日 など

ここで注意したいのは、「93日」というのは通算日数であり、土日祝日や休業期間中に出勤した日も日数としてカウントされるという点です。思っているよりも早く日数を使い切ってしまう可能性があるため、計画的に取得することが大切です。

申請方法と手続き

介護休業を取得するには、原則として書面での申請が必要です。申請は、休業開始予定日の2週間前までに提出しなければなりません。

申請時に記載すべき主な内容は次のとおりです。

- 労働者本人の氏名

- 対象家族の氏名および続柄

- 対象家族が要介護状態であること

- 休業の開始日と終了予定日

- 過去の介護休業の取得日数(すでに利用している場合)

もし会社に申請書の様式が用意されていない場合は、厚生労働省が公開している書式例を利用することも可能です。

介護休業の取得は法的に認められた権利ですが、職場での理解と協力が得られるよう、早めに上司や人事部門に相談し、丁寧なコミュニケーションを心がけることが円滑な取得につながります。

介護休業給付金について

介護休業を取得すると、収入が減ることを心配する方も少なくありません。実際、休業期間中は会社からの給与が支払われないケースが一般的です。

そうした経済的な不安を軽減するために設けられているのが、「介護休業給付金」という支援制度です。雇用保険に加入している労働者であれば、一定の条件を満たすことで、休業中に給付金を受け取ることができます。

給付金の概要と条件

介護休業給付金は、雇用保険に基づく公的な給付金で、介護休業を取得した労働者が職場復帰を前提として申請できます。

主な受給条件は次のとおりです。

- 雇用保険に加入していること

- 介護休業開始日からさかのぼって2年間の間に、11日以上働いた月が12か月以上あること

- 介護休業期間中の出勤日数が10日以下であること

- 休業中に受け取る賃金が、通常の80%未満であること

- 職場復帰を前提とした休業であること

これらすべてを満たしていれば、介護休業給付金を受け取ることができます。

なお、介護休暇(短期の休み)では給付金は出ません。給付金の対象となるのは、あくまで介護休業(長期の休業)ですので、混同しないよう注意が必要です。

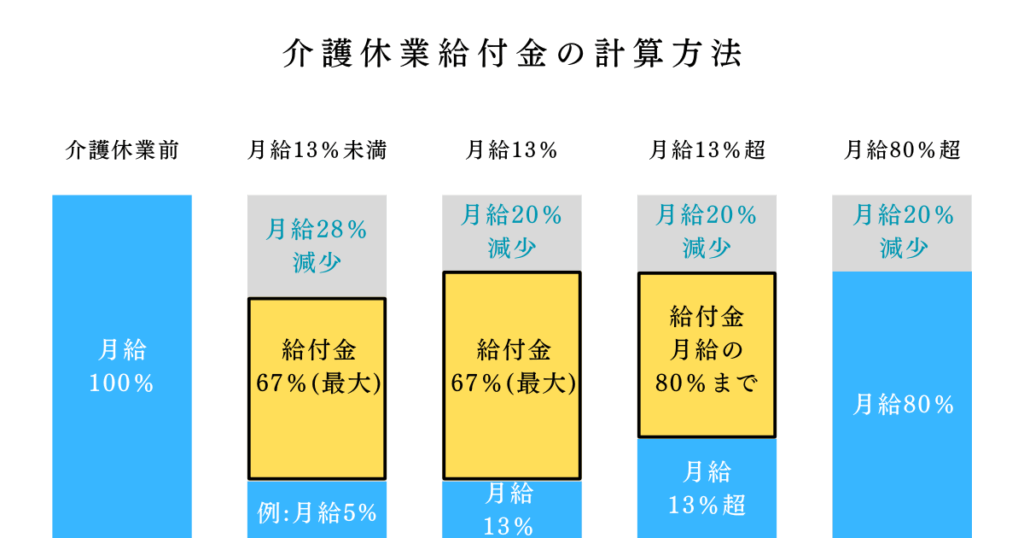

給付額と支給上限

支給額は、休業前の給与に基づいて計算されます。基本的な計算式は以下のとおりです。

休業開始時点の賃金日額 × 支給日数 × 67%

ただし、給付額には上限と下限があり、実際の支給額はハローワークが計算・決定します。また、休業中に会社から給与が支払われた場合、その分は給付金から差し引かれ、支給総額が「通常賃金の80%を超えない範囲」に調整されます。

申請の流れ

介護休業給付金は、ハローワークに申請する必要があります。ただし、申請は基本的に事業主(会社)を通じて行うため、まずは人事・労務担当者に相談しましょう。

主な手続きの流れは以下のとおりです。

- 介護休業を開始する前に、会社に申請の意思を伝える

- 会社が所定の様式に基づき、ハローワークへ申請

- 必要書類(申請書、賃金証明書、出勤簿、タイムカードなど)を提出

- 給付金の審査・支給(指定口座に振り込み)

また、会社に様式がない場合は、厚生労働省のサイトで申請書類をダウンロードすることが可能です。

この制度は、仕事と介護を両立する人の経済的な支えになる重要な仕組みです。対象者でありながら制度を知らずに申請していないケースもあるため、事前に情報を把握しておくことがとても重要です。

介護休暇制度の活用ポイント

介護が必要になったとき、すぐに長期の休業が必要になるとは限りません。むしろ、短時間だけ仕事を離れられれば十分なケースも多くあります。そのような場面で便利なのが「介護休暇制度」です。

短期間の介護や突発的な対応に適した制度であり、時間単位でも取得できる柔軟さが魅力です。状況に応じて賢く使いこなすことで、仕事と介護の両立がぐっとしやすくなります。

介護休暇の概要と対象者

介護休暇は、要介護状態にある家族の介護や世話のために、短期的に仕事を休める制度です。労働者本人が対象家族を介護する必要があるときに申請できます。

主な取得条件は以下のとおりです。

- 介護が必要な家族がいる(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫など)

- 要介護の程度は「2週間以上の継続的な世話が必要」と判断される状態

- 日々雇用の労働者を除く、原則すべての労働者が対象

- ※労使協定により、入社6ヶ月未満や週2日以下勤務の労働者は対象外になることもあり

2021年の法改正により、従来よりも取得条件が緩和され、時間単位での取得も可能になりました。これにより、より多くの労働者が状況に応じた柔軟な介護対応を取りやすくなっています。

取得シーンと実務対応

介護休暇は、「半日」や「数時間だけ仕事を離れたい」といった緊急性が高く、短時間の対応が必要なときに最適な制度です。たとえば、以下のようなケースが該当します。

- 家族の通院付き添い

- デイサービスの送迎対応

- 介護認定のための面談や手続き

- ケアマネジャーや施設職員との打ち合わせ

- 急な体調不良への初期対応

また、介護休暇は当日でも申請可能であり、書面だけでなく電話や口頭での申し出も認められているため、急な対応にも現実的に使いやすい制度です。

ただし、勤務先の就業規則により、申請の方法や必要な手続きが定められている場合もあるため、あらかじめ社内ルールを確認しておくことが大切です。

補足:介護休暇と有給休暇の使い分け

「介護休暇」と「年次有給休暇」の違いについても混乱があるかもしれませんが、両者は目的が異なります。

| 比較項目 | 介護休暇 | 有給休暇 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 家族の介護対応 | 労働者本人の休養や私用 |

| 対象者 | 要介護状態の家族がいる労働者 | 原則すべての労働者 |

| 取得の柔軟性 | 時間単位取得が可能(条件付き) | 原則1日単位(一部条件で半日可) |

| 賃金の支払い | 無給が一般的(就業規則による) | 有給(給与支払いあり) |

介護休暇は「無給」であることが多いため、まずは有給休暇で対応し、その後に介護休暇を活用するという使い分けをする方も多くいます。実際の制度運用については、職場の制度や人事に確認するとよいでしょう。

このように、介護休暇は短期的な介護ニーズに素早く対応できる貴重な制度です。必要なときにすぐに使えるよう、制度の仕組みと社内ルールを把握しておくことが、いざというときの安心につながります。

企業が対応すべきポイント

介護休業や介護休暇は、労働者にとって生活と仕事の両立を支える重要な制度です。ですが、それを真に機能させるには、企業側の理解と整備が不可欠です。制度を導入しているだけでなく、運用面でのサポート体制が整っているかどうかが、従業員の安心や信頼につながります。

ここでは、企業が特に気をつけるべきポイントを整理して解説します。

就業環境の整備

まず大切なのは、介護に関する制度を社内で明文化し、就業規則や社内マニュアルに反映しておくことです。せっかく法制度が整っていても、社内での運用ルールが不透明だったり、従業員が知らなかったりすれば、利用は進みません。

具体的には次のような対応が求められます。

- 介護休業・介護休暇の申請方法を明確に定める

- 相談窓口や申請フローを社内に掲示・共有する

- 上司や人事担当への研修を通じて、対応スキルを高める

「制度はあるが使いづらい」状況をなくすことが大事になってきます。

不利益取扱いとハラスメントの禁止

介護休業や休暇を取得したことを理由に、従業員に不利益な扱いをすることは法律で禁止されています。たとえば、以下のような行為は明確な法令違反となります。

- 介護休業を取得した従業員に対して降格や減給を行う

- 昇進・人事評価で不利な扱いをする

- 上司や同僚からの嫌がらせや冷遇

厚生労働省は、企業に対して「介護休業ハラスメント(ケアハラ)」防止の措置を義務づけており、研修や相談窓口の設置が推奨されています。万が一、職場でそうした行為が発生すれば、企業の信頼や法的リスクにも直結するため、事前の対策が非常に重要です。

助成金制度の活用

介護制度の導入や職場復帰支援に対しては、国からの助成金が用意されています。特に中小企業にとっては、こうした支援を活用することで、制度整備のコストや人員補填の負担を軽減することができます。

代表的な助成金には以下のようなものがあります。

| 助成金名 | 支給対象・内容 |

|---|---|

| 介護離職防止支援コース | 介護休業の取得・復帰支援に対して企業に助成金支給 |

| 再雇用者評価処遇コース(カムバック支援) | 介護で退職した元社員の再雇用に対して支給 |

助成金は申請期限や条件が細かく定められているため、事前の確認と計画的な申請が大切です。

介護休業・介護休暇の使い分け方

介護が必要な家族ができたとき、「どの制度を使えばいいのか?」と迷う方は少なくありません。介護休業と介護休暇は、いずれも仕事と介護の両立を支援する制度ですが、それぞれに向いている場面が異なります。

制度の違いを理解し、目的や期間に応じて適切に使い分けることが、介護の負担を軽減し、働き方を維持するためにとても重要になります。

介護休業が向いている場面

介護休業は、長期間にわたって仕事を休む必要がある場合に適した制度です。対象家族1人につき、通算93日までの休業を最大3回に分けて取得することができます。

たとえば、以下のようなケースでは介護休業が効果的です。

- 親の在宅介護が始まり、介護体制を整える期間が必要なとき

- 高齢の家族が突然入院し、退院後の生活準備を行うとき

- 介護施設の選定・見学・契約など、時間のかかる手続きを行うとき

- 遠距離介護から同居介護へ移行する準備期間

- 家族の看取りや終末期ケアのためにまとまった時間が必要なとき

このように、継続的または深刻な状況に対応するための「まとまった時間」を確保するには、介護休業が適しています。

介護休暇が向いている場面

一方の介護休暇は、短時間の介護対応や、突発的な出来事に対する柔軟な対応に適しています。1日または時間単位で取得でき、年間の取得上限は家族1人で5日(2人以上なら10日)です。

次のような場面で活用できます。

- 家族の通院に付き添う必要があるとき

- 介護保険の申請やケアマネジャーとの面談

- 急な体調不良で1日だけ介護が必要になったとき

- デイサービスの送迎や事務手続きを行うとき

また、年次有給休暇を使い切ってしまったあとに、介護休暇を活用するという選択肢もあります。

重要なのは、介護休暇には給付金が支給されない点です。経済的支援が必要な場合には、介護休業の利用を検討するとよいでしょう。

介護は、一度きりで終わるものではなく、段階的に支援の度合いが変化していくのが一般的です。はじめは介護休暇で対応し、必要に応じて介護休業に切り替えるといった柔軟な対応も可能です。

まとめ

介護はある日突然始まることが多く、事前の準備や制度の知識がないまま慌てて対応に追われる方も少なくありません。そんなとき、介護休業制度や介護休暇制度を正しく理解し、必要なときに活用できる準備をしておくことが、仕事と家庭の両立に大きな助けとなります。

本記事では、制度の目的や仕組み、取得条件、給付金の有無、企業が果たすべき役割、そして両制度の使い分け方までを網羅的に解説しました。重要なポイントは次のとおりです。

- 介護休業は、長期的な介護のための制度で、通算93日まで取得でき、条件を満たせば給付金も受け取れる。

- 介護休暇は、短時間の対応を必要とする介護に適しており、年5日〜10日まで取得できるが給付金はない。

- 企業には、制度の整備と職場環境の配慮、ハラスメント防止、不利益取扱いの禁止が求められている。

- 制度の利用には、早めの相談と計画的な申請が大事。

介護は一人で抱えるべき問題ではありません。法律や制度、職場の支援、行政のサービスなどを組み合わせて、無理のない介護と仕事の両立を目指しましょう。

いざというときに困らないためにも、今のうちから制度の概要を知り、自分の職場の対応状況も確認しておくことをおすすめします。