関節リウマチは、関節がこわばる・痛むといった症状から始まり、放置すると関節の変形や機能障害を引き起こす進行性の自己免疫疾患です。

早期に気づき、適切に治療すれば進行を抑えることができますが、「ただの疲れ」や「加齢」と見過ごされがちな病気でもあります。

この記事では、関節リウマチの初期症状や原因、進行ステージ、診断方法、治療法、日常生活での注意点まで網羅的に解説。

図解も交えて、専門知識がなくても理解できるようわかりやすくまとめています。関節の違和感が気になる方、リウマチかもと不安な方にとって、早期発見・対処のための判断材料となる内容です。

関節リウマチとは?|仕組みと症状の基礎知識

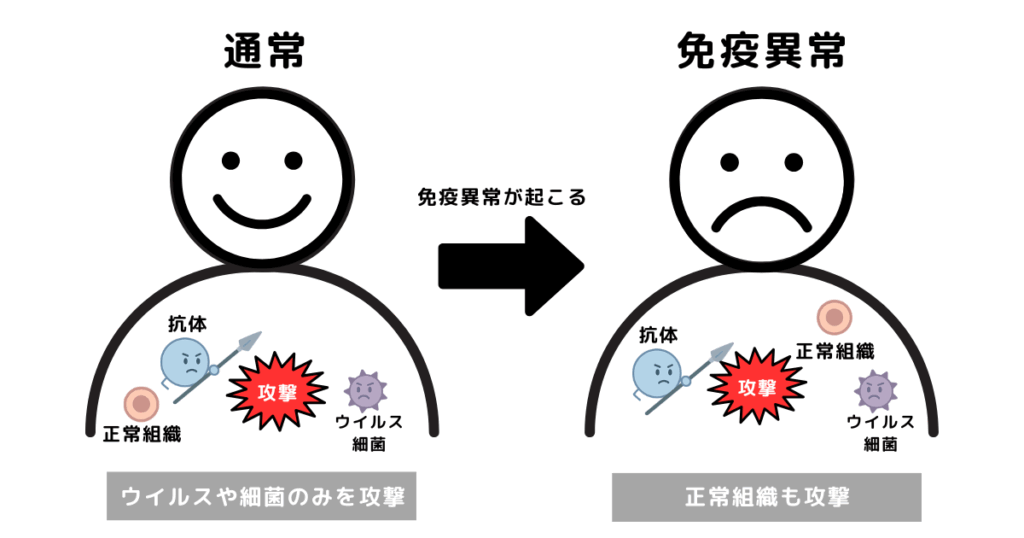

関節リウマチは、自己免疫の異常によって関節が炎症を起こす病気です。本来、免疫は細菌やウイルスから体を守る働きをしますが、この病気では免疫が誤って自分自身の関節を攻撃します。

炎症は主に「滑膜(かつまく)」と呼ばれる関節の内側に起こり、長期間続くと軟骨や骨が破壊され、関節の変形・痛み・運動制限が生じます。

特に手指・手首・膝・足など、日常的によく使う関節に出やすく、放置すれば日常生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。関節リウマチは進行性疾患であるため、早期発見と適切な治療が重要です。

初期症状の特徴|朝のこわばり・手指の腫れ・痛み

関節リウマチの初期症状で最も特徴的なのが「朝のこわばり」です。起床直後に手が動かしづらい・重く感じるなど、30分以上続くこわばりがある場合は、注意が必要です。

初期には、次のような症状が見られます。

- 手指や手首、膝の関節に腫れや鈍い痛み

- 動かさなくてもズキズキ痛む

- ペットボトルの開閉やボタン掛けがしづらくなる

- 微熱・体のだるさ・体重の減少などの全身症状

特に左右対称に関節の痛みが現れるのがリウマチの典型的なパターンです。

指先(第1関節)・腰・親指のみの痛みであれば、リウマチ以外の可能性(変形性関節症や手根管症候群など)も考えられるため、専門医の診断を受けましょう。

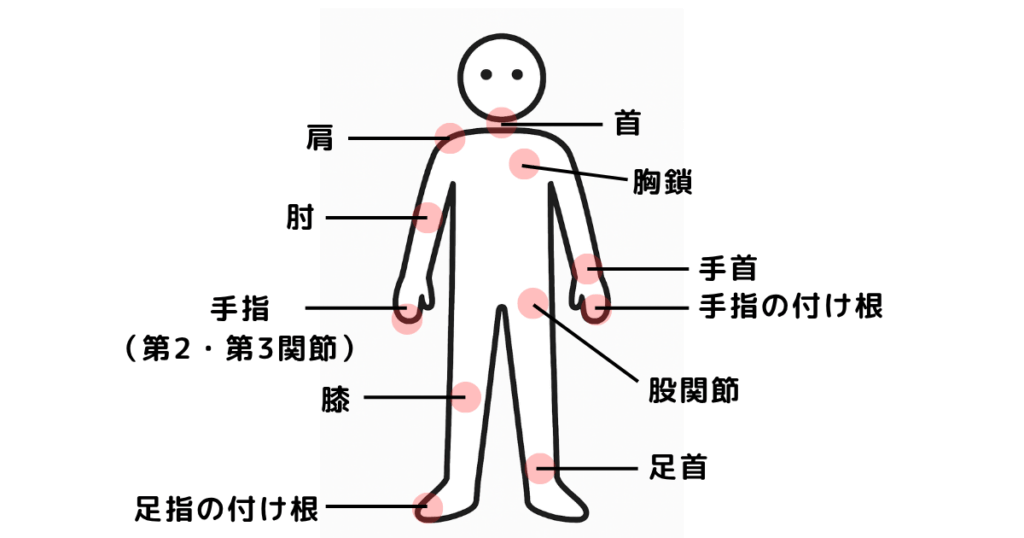

関節リウマチの症状が出やすい部位

関節リウマチでは、全身の関節に症状が出る可能性がありますが、特に影響を受けやすい部位がいくつかあります。

- 首

- 肩

- 胸鎖

- 肘

- 手指(第2・第3関節)

- 手足首

- 手足の指の付け根

- 股関節

- 膝

一歩で症状ができにくい部位もあります。これらの部位が単独で痛む場合は、変形性関節症や他の疾患の可能性があるため、専門医の診察が必要です。

- 腰

- 親指

- 指先(第1関節)

また、関節リウマチでは、左右対称に症状が現れることが多いのも特徴です。たとえば、右手の手首が痛い場合、左手の手首にも違和感があるケースがよく見られます。

完治について

関節リウマチは現在の医学では「完治しない病気」とされています。これは、根本的に「免疫の異常」という体質的な要因が関与しており、それを完全に取り除く治療法が存在しないためです。

しかし、「寛解(かんかい)」という状態まで症状を抑え込むことは可能です。寛解とは、痛み・腫れ・炎症が消失し、日常生活に支障がない状態を指します。現在の治療では、この寛解状態を長期間維持できるケースも増えています。

要するに、完治=治療終了ではなく、寛解=症状コントロールの維持が目標になります。再発を防ぐためにも、医師と相談しながら継続的にケアしていくことが大切です。

関節リウマチの進行について

関節リウマチは進行性の病気であり、発見が遅れるほど関節の破壊が進み、日常生活に大きな支障をきたします。

現在、進行度はX線画像をもとに「ステージ分類」、生活機能の制限度を「クラス分類」で表すのが一般的です。それぞれの分類を知ることで、病状の理解と今後の見通しが明確になります。

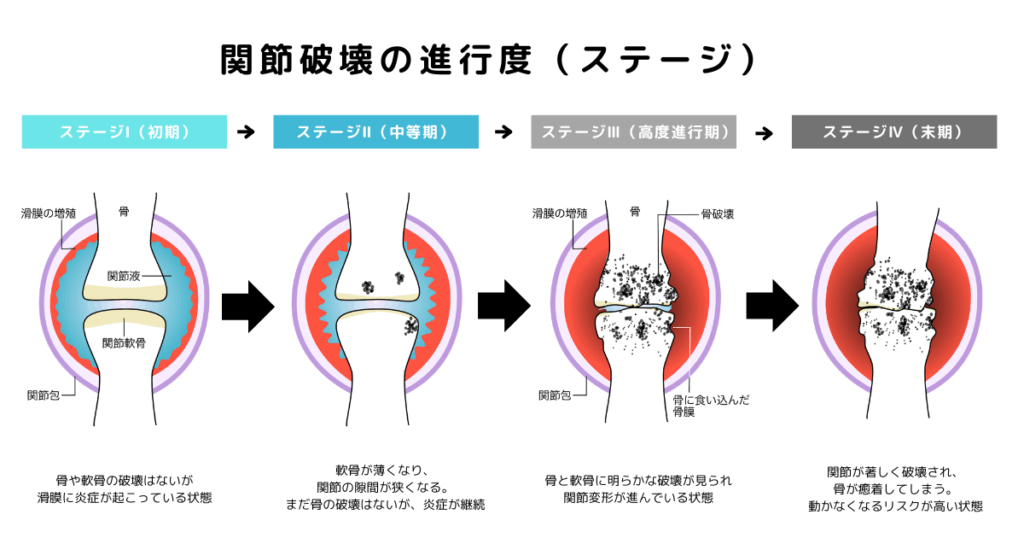

関節破壊の進行度(ステージ)|骨・軟骨の変化

関節の状態は、X線所見に基づいて以下のように4段階に分けられます。

| ステージ | 症状 |

|---|---|

| ステージⅠ(初期) | 骨や軟骨の破壊はなく、X線には異常が見られない。滑膜に炎症が起こっている状態 |

| ステージⅡ(中等期) | 軟骨が薄くなり、関節の隙間が狭くなる。まだ骨の破壊はないが、炎症が継続 |

| ステージⅢ(高度進行期) | 骨と軟骨に明らかな破壊が見られ、関節変形が進む |

| ステージⅣ(末期) | 関節が著しく破壊され、骨どうしが癒着(関節強直)してしまう。動かなくなるリスクが高い状態 |

この分類は関節内の変化の進行度を示しており、早期治療の重要性を裏づける指標でもあります。

機能障害の進行度(クラス)|生活への影響

実際の生活でどの程度の障害があるかを示すのが「クラス分類」です。

| クラス | 症状 |

|---|---|

| クラスⅠ(ほぼ正常) | 不自由なく生活・仕事ができる |

| クラスⅡ(軽度障害) | 多少制限があるが、日常生活はこなせる |

| クラスⅢ(中等度障害) | 自分のことはできるが、外出や仕事は支障あり |

| クラスⅣ(重度障害) | ほぼ寝たきり。介助が必要な状態 |

クラス分類は患者自身の体感で判断しやすく、日常生活の目安として有用です。

進行を止めるには早期発見・治療が重要

関節リウマチは早期治療によって進行を止めることが可能な病気です。とくに発症から3か月以内の治療開始が、関節破壊の抑制に効果的とされています。

現在は、抗リウマチ薬や生物学的製剤などの治療法が進歩しており、寛解(症状がほとんどない状態)を目指せる時代です。

関節リウマチの原因は?|発症リスクに関与する要因

関節リウマチは明確な「原因疾患」ではなく、複数の因子が重なって発症する自己免疫性疾患です。現代の医学でも完全な原因は特定されていませんが、遺伝的要素や環境要因が密接に関わっていることがわかっています。

以下では、関節リウマチの発症リスクに関与する主要な要因を解説します。

遺伝や体質の影響

関節リウマチは家族内発症が一定の割合で確認されており、遺伝的素因が関与することが明らかになっています。特に、HLA-DR4やHLA-DR1という特定の遺伝子型を持つ人は、発症リスクが高いとされています。

ただし、遺伝的要素は「なりやすい体質」であるにすぎません。遺伝子を持っていても発症しない人もいれば、家族歴がなくても発症する人もいるため、環境因子との相互作用が重要です。

ストレス・ホルモン・感染症との関係

ストレスやホルモン変動、ウイルス感染なども関節リウマチの発症に関与する環境要因として注目されています。

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| ストレス | 慢性的なストレスは免疫バランスを乱し、自己免疫疾患のトリガーになると考えられています |

| ホルモン変化 | 出産や更年期など、ホルモンバランスが変化する時期に発症・悪化しやすい傾向があります |

| ウイルス感染 | EBウイルスやパルボウイルスなど、感染が免疫反応を刺激し、リウマチ発症のきっかけになるという仮説も存在します。 |

これらの要因は単独でリウマチを引き起こすのではなく、遺伝的な素因と組み合わさることで発症に至ると考えられます。

食生活との関係

食事が直接の原因になるわけではありませんが、炎症を助長するような食習慣はリウマチの悪化に関係する可能性があります。避けた方がよい食品の一例は次のとおりです。

- 飽和脂肪酸を多く含む加工肉(ソーセージ・ベーコン)

- トランス脂肪酸を含むマーガリン・スナック菓子

- 過剰な糖質(ジュース・菓子類)

逆に、炎症を抑える栄養素(オメガ3脂肪酸、ビタミンD、抗酸化物質など)を含む青魚・大豆製品・野菜・果物などを意識的に取り入れることで、体の免疫バランスを整えるサポートが期待できます。

関節リウマチになりやすい人の特徴とは?

関節リウマチは誰にでも起こりうる病気ですが、発症しやすい傾向には一定のパターンがあります。特に、性格的な傾向やストレスの受けやすさ、性別・年齢による違いは注目されており、研究でも報告が見られます。

本章では「なりやすい性格」「発症が多い年代や性別の特徴」について解説し、自己管理や早期対応の参考になる情報を紹介します。

関節リウマチになりやすい性格がある?

医学的に「性格が病気を引き起こす」と断言することはできませんが、関節リウマチでは几帳面で責任感が強く、感情をため込みやすい性格の人が発症しやすい傾向があるとする研究報告があります。

このような性格は慢性的なストレスにさらされやすく、ストレスによる免疫バランスの乱れが、リウマチ発症の引き金となることがあるためです。

また、「痛みを我慢する」「病院に行かず様子を見る」傾向も強いため、発見が遅れ、症状が進行してから初めて受診するケースも見られます。心理的ストレスへの対処が、予防や悪化防止のためにも重要です。

発症が多い年齢層・男女差

関節リウマチは40〜50代多く、男女比は1:3~4と女性の発症が多い病気です。これは、女性ホルモン(エストロゲンなど)が免疫系に影響を及ぼすことや、妊娠・出産・更年期によるホルモンバランスの変化が関係していると考えられています。

発症年齢は中高年が多いものの、10代〜20代で発症する「若年性リウマチ」もあるため、年齢にかかわらず注意が必要です。

関節リウマチでしてはいけないこととは?

関節リウマチは、日常の何気ない行動でも悪化を招くことがある病気です。治療を進めながら関節の負担を避けるには、してはいけない行動を理解し、生活習慣を見直すことが欠かせません。

無意識の癖や習慣が、関節へのダメージを蓄積させる可能性もあります。ここでは、避けるべき行動や注意点について詳しく解説します。

関節リウマチ してはいけない10項目

リウマチ患者が避けたほうがよい行動は以下の10項目です。炎症や関節破壊の進行を防ぐための基本として覚えておきましょう。

| NG行動 | 理由・影響 |

|---|---|

| 重い荷物を持つ | 手首・指関節に強い負荷がかかる |

| 長時間の同じ姿勢 | 血流が滞り、こわばりや痛みが悪化 |

| 無理な関節のストレッチ | 関節の炎症が悪化するおそれ |

| 体を冷やす | 血行が悪くなり、関節痛が増す |

| 喫煙 | 炎症悪化のリスクを高めることが報告されている |

| 睡眠不足 | 自律神経の乱れが免疫異常に影響 |

| 食べ過ぎ・栄養バランスの偏り | 炎症を助長する要因になる |

| 医師の指示なしに薬を中止 | 症状の急激な悪化につながる |

| 関節を無理に動かす | 軟骨・骨の損傷が進行する恐れ |

| 強いストレスを溜め込む | 免疫バランスの崩れに影響する可能性 |

日常生活で注意するポイント(入浴・運動・食事など)

日常生活では、「やってはいけない」ほどではなくても、注意が必要な行動がいくつかあります。

- 入浴の注意点

温かい湯は血流改善に役立ちますが、熱すぎるお湯は逆効果になることも。入浴中に患部をもみすぎないよう注意します。 - 運動の注意点

適度なストレッチや筋トレは関節機能を保つのに有効ですが、痛みがある部位への負荷は避けます。医師や理学療法士の指導が望ましいです。 - 食事の注意点

高脂肪・高糖質の食事は体内の炎症を助長しやすいため、バランスのとれた食生活を心がけましょう。魚(オメガ3脂肪酸)、野菜、豆類などはおすすめです。

リウマチで避けた方がよい仕事の特徴

関節に繰り返し負担がかかるような職種では、症状が悪化しやすくなります。以下は、できるだけ避けた方がよい仕事内容の例です。

| 作業タイプ | 負担・リスク例 |

|---|---|

| 長時間の立ち仕事・中腰姿勢 | 膝・足首の関節に継続的な負担がかかる |

| 重い物の持ち運び作業 | 手首や肩関節への過剰なストレス |

| 手先を多用する作業 | 指や手首に炎症が再発しやすくなる |

| 極端に寒い職場環境 | 血行不良で関節のこわばり・痛みが悪化 |

就業環境の調整や、可能であれば業務の変更を相談することも大切です。職場に事情を伝え、無理のない働き方を模索しましょう。

関節リウマチの診断方法|医療機関での検査内容と流れ

関節リウマチは早期発見・早期治療が予後を大きく左右する病気です。

症状があいまいな初期段階では、医師による正確な診断が非常に重要です。ここでは、病院でどのような検査が行われるのか、受診の判断基準について解説します。

血液検査

まず実施されるのが血液検査です。炎症の有無や自己抗体の存在を確認するために、以下の項目が調べられます。

- CRP(C反応性タンパク)・ESR(赤沈)

体内の炎症の程度を示す指標。高値なら関節の炎症が進行している可能性。 - リウマトイド因子(RF)

関節リウマチで陽性になりやすい自己抗体。ただし陰性でも発症していることはある。 - 抗CCP抗体

より特異度が高く、早期の診断に有用とされる。陽性の場合は関節破壊が進みやすい傾向。

抗CCP抗体とRFの両方が陽性であれば、関節リウマチの可能性が高いと判断されます。

画像検査でわかること

症状のある関節に対して、X線やMRI、超音波検査が行われます。これにより関節内部の状態を視覚的に確認できます。

- X線(レントゲン):関節の隙間の狭まり、骨の破壊など進行度を評価。

- 超音波検査:炎症の有無、滑膜の腫れなどを確認。早期診断に有用。

- MRI:より詳細に関節内の変化を見る。早期でも骨びらんや炎症所見を捉えやすい。

画像検査は進行度の把握や治療効果の確認にも使われます。

早期受診の判断基準|どのタイミングで病院へ?

関節リウマチの診断は、早ければ早いほど予後が良くなります。次のような症状が2週間以上続く場合は、迷わず整形外科またはリウマチ専門医を受診してください。

- 朝の手のこわばりが30分以上続く

- 関節が腫れている・押すと痛い

- 関節痛が左右対称に現れる

- 微熱・だるさ・体重減少などの全身症状を伴う

「年齢のせいかも」と自己判断せず、早めの相談が進行予防に直結します。

まとめ

関節リウマチは、自己免疫の異常によって関節に炎症を起こす病気です。初期は朝のこわばりや手指の違和感など軽微な症状から始まり、放置すれば関節の変形や機能障害に進行します。

原因は明確には特定されていませんが、遺伝、ストレス、食生活、感染症、ホルモンの影響などが複雑に関与しているとされています。また、30〜50代の女性に多く見られる疾患です。

現在は、薬物療法やリハビリ、生活改善によって進行を抑え、寛解状態を維持する治療が主流です。完治は難しくても、早期に治療を開始すれば十分コントロール可能です。

「ただの関節痛だろう」と放置せず、違和感を覚えたら早めに医療機関を受診しましょう。正確な診断と適切な治療を受けることで、長期的なQOL(生活の質)を維持することができます。